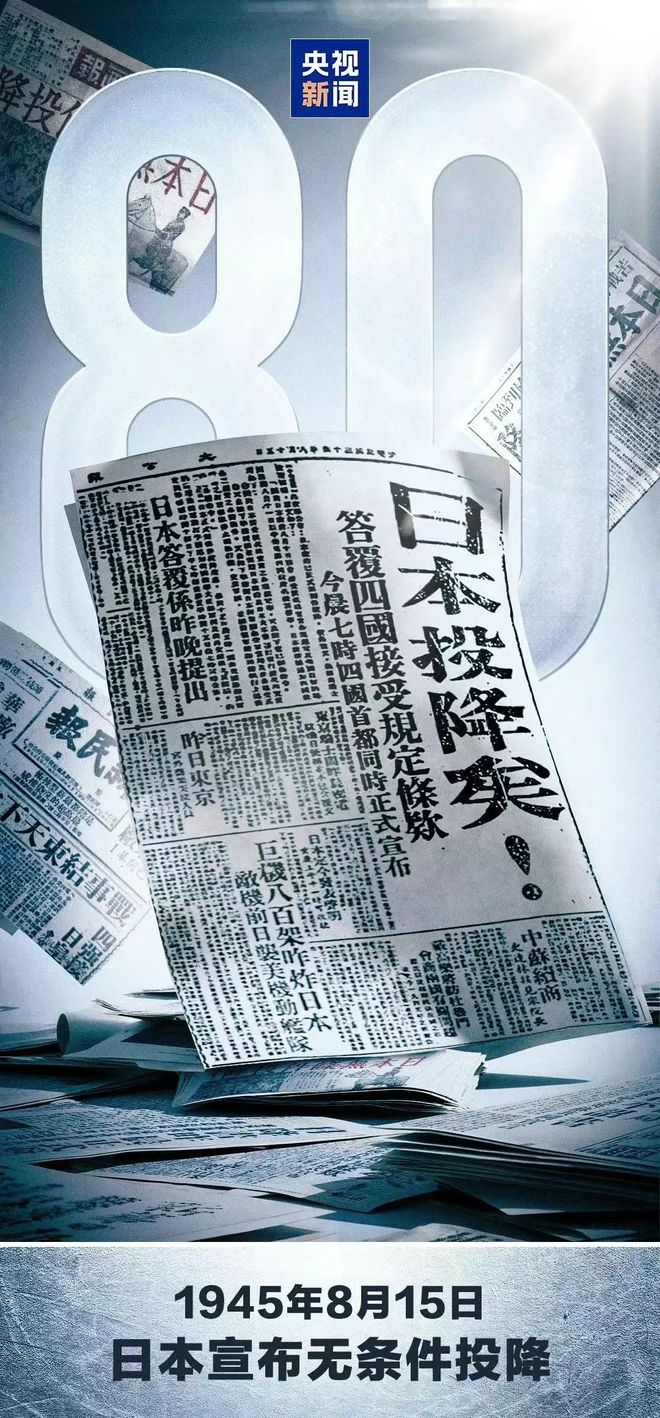

8月15日,除了日本投降,还应记住什么

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,这标志着第二次世界大战的结束。

实际上在1945年初,日本在太平洋战场上已处于明显劣势。盟军在岛屿争夺战(如硫磺岛、冲绳战役)中逐步逼近日本本土。

日本国内,经济因长期战争和盟军封锁几近崩溃,物资短缺,民心动荡。

随着盟军在欧洲战场击败德国(1945年5月),转而集中力量对付日本,投降已经成为板上钉钉之事。

当年7月26日,美、英、中三国发表《波茨坦公告》,要求日本无条件投降,否则将面临“迅速且彻底的毁灭”。

面对这份公告,日本政府内部对是否接受存在分歧——军方主张继续作战,部分文官倾向和平。

这种分歧,被称为mokusatsu(默杀)。也正因不回应,被盟军解读为拒绝或无视公告,促使美国在8月6日于广岛投下第一颗原子弹。

伴随着8月9日,第二颗原子弹在长崎爆炸,毁灭性打击极大动摇了日本军方的抵抗意志,同时也加剧了国内对战争前景的绝望。

更致命的是,8月8日,苏联宣布对日宣战,次日(8月9日)出兵中国东北,迅速击败日本关东军。

可以这么说,苏联的参战切断了日本通过谈判与盟军周旋的希望,加速了投降进程。

这里插一句苏军加入对日作战的原因。

苏联的加入并非突发事件,而是基于早先的盟国协议——1945年2月的雅尔塔会议上,斯大林与罗斯福、丘吉尔达成秘密协议,苏联承诺在德国投降后3个月内对日开战,以换取战后利益,包括承认外蒙古、收回南萨哈林岛和千岛群岛的主权,以及在大连和旅顺的特殊权益。

德国于5月8日投降,因此3个月后正好是8月8日。

此外,苏军参战还有另外的战略动机,那就是希望在日本投降前占领更多领土,以扩大在亚洲的影响力,并防止美国独占战后日本事务。

说回日本投降。

8月9日晚,日本最高战争指导会议激烈争论,首相铃木贯太郎等主张接受《波茨坦公告》;8月10日,日本通过中立国(瑞士、瑞典)向盟军表示愿意投降,但提出保留天皇制作为条件。

盟军未明确拒绝,但要求明确无条件投降。

8月14日,裕仁天皇召开御前会议,亲自裁决接受无条件投降,结束内部争论。同日,日本政府正式通知盟军接受《波茨坦公告》。

1945年8月15日中午12点,裕仁天皇通过广播向全国发表《终战诏书》(史称“玉音放送”),宣布接受《波茨坦公告》,这是日本天皇首次通过广播直接对国民讲话。

广播后,日本全国陷入震惊与复杂情绪,部分军人甚至试图发动政变(如“宫城事件”)阻止投降,但最终失败。

1945年9月2日,日本外相重光葵和参谋总长梅津美治郎在美军“密苏里号”战舰上签署《降伏文书》,正式确认无条件投降。

盟军(以美国为主)随后占领日本,麦克阿瑟将军担任盟军最高司令官,推行民主改革,天皇制得以保留但失去神权地位。

所以8月15日,就被后人定为历史上日本无条件投降的纪念日。

单纯描述这段往事的过程,不是我的想法,因为这样的历史,是任何个体即便想要淡忘,也会被群体记忆和叙事裹挟,无法忽视的。

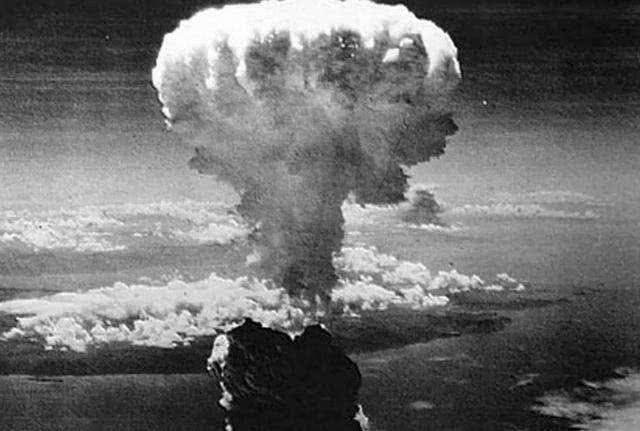

对日方而言,作为战败方,他们的投降没有任何可以讲条件的资格。而导致其战败的主要因素,便是那两颗原子弹。

一颗名叫小男孩(Little Boy),一颗名叫胖子(Fat Man)。

小男孩投下后,当即死亡人数是7-8万人,当年死亡14万人,战后数十年内因辐射导致的白血病、癌症和其他疾病,额外致死几万人。

即便存活下来的人,因辐射暴露,也终身伴随着其他疾病。

胖子投下后,当即死亡人数是4-5万人,当年死亡8万人。

这几十万人,是日本战争的国内代价,还不包括我们国家更多被军国主义杀害的无辜百姓。

今天,我们除了记住军国主义导致的历史伤痛,也不应该忘记战争带来的伤痛。

既能明白侵略者不会有好下场,也应知道战争是没有赢家的。

但是,我常常在各种场合,会听到人们跃跃欲试的动武念头,仿佛为了达成目的——甚至这个目的都不是个体的——愿意越俎代庖不择手段。

这种思想,外化成剑拔弩张的态度,以及对女性对弱者哪怕异见者的怒目相向,把本应铭记历史的宣导改编成了崇尚力量的邪恶。

试想,日本民众也同样如法炮制,记住美国投下原子弹的愤怒、记住帝国霸业未尽的夙愿,随着时间流逝,多年后的今天,他们真的能进步吗?

而代代相传的如果只有仇恨,人类真的进步了吗?

有一天,我在地铁上听到一位中年父亲在和自己约莫十岁的孩子谈到“小男孩”造成的伤亡,两人眉开眼笑喜上眉梢,像在谈论一件轻而易举易如反掌的事。

当时我非常想在全地铁站放一首配乐。

这首配乐,许多人在刷到悲伤主题的短视频时,都会听到,叫做《面会菜》,来自我最喜欢的台湾电影《大佛普拉斯》。

影片中,配乐 《面会菜》 出现在电影的重要转折处——肚财吃到最后一顿由老板娘亲手送来的“面会菜”,紧接着画面一转,肚财的资源回收归类散落一地,他倒在地上的机车旁。导演没有直接拍摄死亡过程,而是选择透过配乐和旁白展开这一突变。

电影有一段非常棒的台词,用来做今天文章的结尾,如同我的心声:

我想現在雖然是太空時代,人類早就能坐太空飛船去月球,但永遠法探索別人內心的宇宙。