“小镇做题家”的背后:过度教育,结构性就业压力,大城人口虹吸

东方楼书,看透房地产和买房卖房众生相!《“小镇做题家”的背后:过度教育,结构性就业压力,大城人口虹吸》是一篇关于大城,结构性,做题的文章。东方小楼引用该文章仅仅为了更好的传播房地产相关知识,让大家在房地产买卖中有更清晰的目的和执行策略!不代表小楼认同其观点,本着从不同侧面看问题的态度,我们会引用很多大咖的观点!

小镇做题家这个词,又莫名其妙地火了。

起因是某四字明星进了国家话剧院,这种热搜,每天翻着花的在网上滚动,原本属于一晃而过的那种热点。

一家媒体的评论文章里,说了一句刺痛很多人的话:

“这些小镇做题家每天上班培训,做真题卷,也仍然考不中那个能为他们带来安全感的编制内职务”。

这句话,透着一股居高临下的俯视感,再次引爆了“小镇做题家”这个词的热度。

其实前两年,这词就经常看到,好像是“985废物引进计划小组”,本来是自嘲的。

那些来自农村、四五线县城,历尽艰难跨过高考的独木桥,背负着家族荣光的期待,最后的工作和收入却不尽人意,现实与理想之间的落差过于强烈。

不管叫凤凰男,还是叫小镇青年,或者叫小镇做题家。

正像我可以说自己的父母、老家、学校不好,不允许别人说它不好一样。

站在阳光下,对着挣扎在泥沼里的人一通无差别扫射,着实令人不舒服。

可蓝白觉得,尤其是关注我时间久的朋友,应该能明白我的感觉:

所谓的小镇做题家,已经是人中龙凤了。

我平日里关注的,包括我自己也是,比起高学历失业或工作不如意的人们,更应该站在聚光灯下面的,是那些网络上发不出声音,中西部农村的光棍,大城市里住群租房的高职高专北漂,东南沿海工厂里拧螺丝的辍学青年。

还是我们经常念叨的,那串熟悉的数据:

10亿人没有坐过飞机,5亿人没有用过抽水马桶,1亿户农民还在使用旱厕,469万户连厕所都没有,每年近700万少年连大专都上不了。

这不是比烂,也不是矫情,而是这个世界本身的底色。

舆论对于出身底层、高学历人才低收入困境的积怨。

一方面,是真正的低收入群体,在互联网上的声量很小,难以赢取关注。

另一方面,是长久以来积攒的教育、就业、人口问题情绪折射。

先说教育和就业。

2022年,我国高考报名人数1193万人,比2021年增加115万人,无论是净增长人数,还是总人数,都创下了历史新高。

2022届的高校毕业生规模达到1076万人,每年高校毕业生增长不过三五十万,2022年一下子增长接近170万,增量是之前的4-5倍。

毕业生增幅如此迅猛,跟最近几年“推迟就业”,有很大关系。

北大卢峰说:中专生毕业想考大专,大学生毕业后很多人考研,人数一年一年累积,导致2022年新求职人数可能会出现一个峰值。

我们看一下研究生招生的人数。

2015-2019年,分别为64.5万、66.7万、80.5万、85.8万,2020年直接突破100万,达到了110.7万人。

很明显,2017-2019年,研究生的招生人数突然间大幅增加。

算算时间,正好是2020-2022年这个阶段,研究生毕业人数最多。

当然,随着扩招大潮的蔓延,后面还会更多。

前几天,我看网上都在传,考研专家的一句话:

“高考结束后不要过于放松,可以把考研规划提上日程,用充分的准备迎接大学生活。”

这句话,我看得很不舒服。

是的,“万般皆下品,惟有读书高”。

弗里曼曾提出过一个著名的“挤兑效应”理论,即接受了高等教育的劳动力供大于求时,很多毕业生,只得去从事只需低学历就能胜任的工作,从而与低学历劳动者发生就业竞争,导致低学历者不得不去从事更低端的工作甚至失业。

这就意味着,相比较于同等学历的就业人群,自己投入了更多的时间和金钱来获得相应的学历,却进入了较低学历要求的工作岗位。

这不仅意味着前期巨大投入的浪费,而且对个人进入职场后的收入与发展,也会产生负面影响。

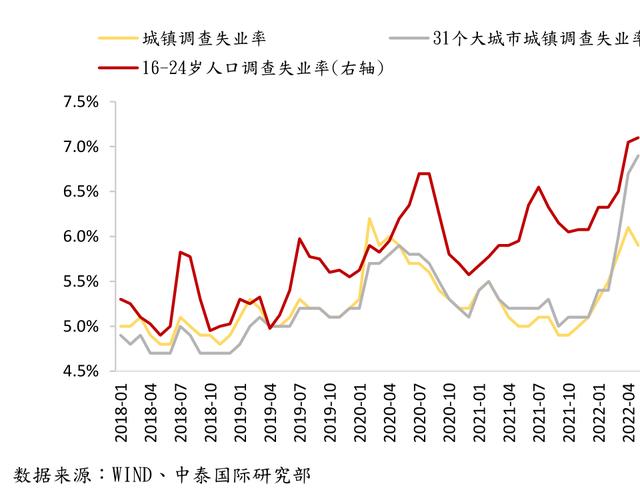

这既是“小镇做题家”巨大的心理落差来源,也解释了,为什么16-24岁青年人口失业率,最近两年持续上升的趋势。

尤其是今年。

3月份,16岁-24岁人口调查失业率为16%。

4月,上升到18.2%。

5月,上升到18.4%。

3-5月份,16-24岁人群的失业率,全部高于往年水平。

蓝白曾给这个现象,起过一个名字:

“中年阴影下的大学生”。

躲进象牙塔,管他冬夏与春秋,打磨一身武艺,却没有用武之地。

社会不应该苛责年轻人逃避现实,并把一个本属自嘲的标签扩大化。

我们更应该思考的,是城镇化带来的巨大人口流动,疫情对青年岗位的大面积破坏。

以至于,形成就业市场的扭曲。

前几天,高层开了一个东南5省市经济形势座谈会,其中提到:

东南沿海5省市,吸纳了全国70%的跨省农民工就业,经济体量占全国1/3以上,财政收入占比近四成,在地方对中央财政净上缴中贡献近八成,有力支撑了国家财力和对中西部地区的转移支付。

老话讲:天下财赋半东南。

财富的涌动,伴随着人口的集聚,大城的虹吸。

去年,31个省份中,只有15个省份常住人口增长。

以浙江为例,去年增长了72万人,位居第一。

人口增长,分自然增长和机械增长。

按照自然增长率计算,去年浙江新增常住人口只有6万多人。

新增的净流入人口,也就是机械增长的人口,达到了65.5万人。

城镇化,打破了人口流动的平衡,人们往高线城市迁徙的意愿,可能是几十年以来最强烈的。

并非只有浙江和广东,中西部的大城,也在加速人口虹吸。

以河南为例,去年该省常住人口减少了58万人,省会郑州增加了12.2万人;

湖南常住人口减少了23.39万人,但省会长沙增加了17.13万人;

山西常住人口减少了10.02万人,但省会太原增加了7.25万人。

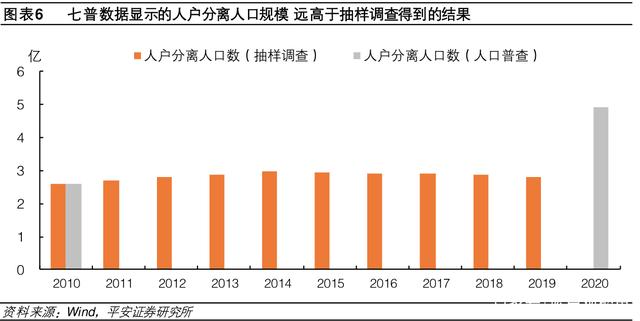

七普数据,2020年末,流动人口达到3.76亿,较2010年增长了1.55亿。

这个数字还算保守的。

事实上,如果除去“当地落户、当地工作、当地生活”的户籍人口,全国“人户分离”人口已经高达4.9亿人,与2010年相比,人户分离人口增长了88.52%。

如此巨大规模的流动人口,放眼全球,也没有任何一个国家可以匹敌。

当然,大城市提供了优质的高校和三甲医院资源、摩天大楼里体面的工作,还有互联网上惊人的曝光度。

但是,人口流动的分化如果达到极致,结构性失业的压力,在大城市会表现得更明显。

以前跟大家聊过:我国大部分就业岗位需求,一是数量型,二是技术型。

数量型的就业门槛低,我们满目所见,紧缺的、低端的、重复的工作,销售、保安、店员、建筑工人,随时都在招人。

技术型的就业门槛高,我国1.7亿技术工人中,高技能人员仅0.48亿人,在总就业人口占比只有7%。

每年中国的财经类大学毕业生超过100万,而银行、证券、基金业的就业增量还不到15万。

人口的持续涌入,使得低端岗位与高端职位都在大都市汇聚。

这些地方的结构性就业压力,当然会凸显。

疫情,又加速了大都市就业的压力。

有一期蓝白跟大家提到一组数据:

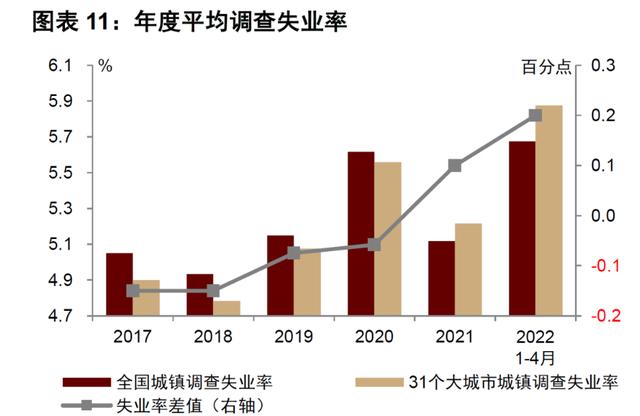

2017-2020年,31个大城市失业率,平均比全国失业率低0.11个百分点,2021年以来则平均高0.15个百分点。

在疫情面前,大城虹吸是把双刃剑。

一方面,疫情的传播,主要通过人员流动来实现,区域枢纽面临的风险更大。

比如,5月前3周,全国18个大城市地铁客运量同比下降44%、加权平均拥堵指数下降7%,而同期全国百城拥堵指数已经实现1%的同比正增长。

另一方面,大城市的线下服务业就业占比更高,制造业、教培、互联网扎堆。

开发商爆雷、城市停摆,还有教育和平台经济的监管,高收入岗位当然会减少。

披荆斩棘的毕业生,淘汰了中考50%的同伴,挤过了高考的千万独木桥,只是为了一份体面的工作和收入。

身处夹层,当然会感觉到强烈的不适。

盛宝银行的报告里说:

K型复苏,使年轻人意识到,一张优秀的文凭和积极的态度,也无法像从前那样步步晋升,就算有一份稳定的工作,目前经济已经深度金融化,如果算上保险、教育、房租或是房贷,单靠一份工资可能连养家糊口都有困难。

技术也是另一大要素,各类软件、人工智能和自动化,又取代了大量就业岗位。

按蓝白的理解:

1,人口流动分化达到顶峰,深度金融化的生活方式,使买车、买房、扎根大城市、与亲朋同学比拼的欲望,加速放大。

2,一份初入职场的平淡收入,在过度教育带来的过高期许面前,又显得黯然失色。

说了半天,还得是那句名言:

虽然我现在连1万块钱也拿不出来,但我总觉得,几十万是个小钱。

十多年来,教育的内卷、互联网与房地产的兴衰、人口流动的急速分化,形成了就业压力的必然。

于个人来说,身处泥潭,只能默默咬牙对抗趋势,把必然变成偶然。

所以,我也只能提出老掉牙的,老生常谈的,大家刷了无数遍的鸡汤建议:

1,降低预期,降低负债,拥有一技之长,早睡早起。

2,即便做不到,也依然追求做一个诚实和正直的人。

3,挺住,等待疫情散去,万物复苏。

小镇做题家们,终会得到应有的尊重。

我是蓝白,今天先聊到这,咱们下期再见。

以上就是关于《“小镇做题家”的背后:过度教育,结构性就业压力,大城人口虹吸》的全部内容,如果《“小镇做题家”的背后:过度教育,结构性就业压力,大城人口虹吸》能够帮助到您,不胜感激!举起您高贵的手将我们收藏吧!东方楼市小楼编辑将不胜感激!