两次“座谈会”的不同信号!

来源:圆方你怎么看啊

微信ID:yflooklook

今天上午召开的“民营企业座谈会”格外引发关注。

大家都习惯于把这一次的“座谈会”和2018年那一次作对比。似乎这些年没有开过类似的“座谈会”。

实则不然,在过去的这六年间,除了每年的两会前以外,在一些重大决策前,都会有的“党外人士”座谈会,其中往往都有民营企业家的参与。

而在这五年多的时间里,还有两次和企业家的“专题”座谈。

一次是2020年7月21日在北京召开的“企业家座谈会”,当时主要议题是“应对新冠疫情对经济造成冲击,聚焦保护和激发市场主体活力。”

参会人员包括,小米集团董事长雷军、福耀集团董事长曹德旺、新希望集团董事长刘永好、美的集团董事长方洪波,海螺集团董事长高登榜、传化集团董事长徐冠巨、正泰集团董事长南存辉等。

还有一次是2024年5月23日,在山东济南召开的“企业和专家座谈会”,当时主要议题是“二十届三中全会即将召开,重点研究进一步全面深化改革问题。”

参会人员包括,国家电力投资集团董事长刘明胜、深圳市创新投资集团董事长左丁、安踏体育用品集团董事局主席丁世忠、浙江传化集团董事长徐冠巨、德国博世(中国)投资有限公司总裁徐大全、香港冯氏集团主席冯国经等企业代表。

而之所以大家都对今天这一次“座谈会”更重视,和2018年的那次“座谈会”相对比。主要是因为,这一次的座谈会是以“民营企业座谈会”为名,更加“精准”,更有“象征性”。

2018年,中美贸易摩擦不断加剧,外部压力持续增大。民营企业不仅面临着融资困难的问题,在市场准入方面也受到诸多限制。2018年前三季度,民间投资增速下滑至8.7%,低于2017年水平,当时市场上蔓延着“民营企业退场论”和“国进民退”的声音,使得民营企业的信心受到严重打击。

在这样的背景下,会议首次提出“民营企业和民营企业家是我们自己人”,并强调“两个毫不动摇”,释放出了极具重要意义的制度性支持信号。

时隔五年多时间,又一次的“民营企业座谈会”再一次召开,那么这一次座谈会和上一次有什么异同呢?

今天我们一起聊聊:两次“民营企业座谈会”有何不同?

首先,是参加人员的不同。

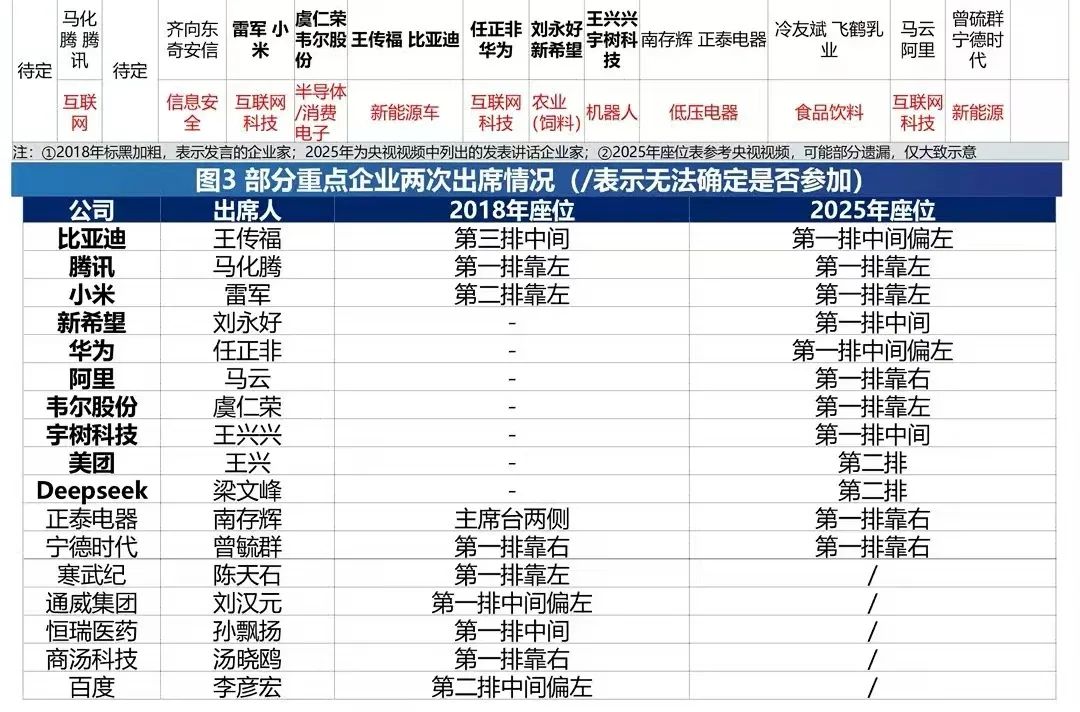

与参加人员的不同,我本来梳理了一下,临近这篇文章截稿,发现有一张图搞得不错,就先把这张图放上来吧。

1、参会的行业,更加“科技”。

2018年时,可能更侧重于支持民营企业应对当时的挑战,如融资难、市场准入等问题,因此参会企业更多元,涵盖不同发展阶段和行业。

而到了2025,则更加强调国家“十四五”规划中的科技自立自强、碳中和目标、数字经济等战略方向,所以相对而言更加集中,含“科”量更高。

2、参会的企业规模和影响力进一步提升。

2018年参会的企业家多为细分领域龙头,但国际影响力有限,部分企业仍处于技术追赶阶段。

而2025年参加的企业,多为全球产业链主导者:华为(5G技术、全球通信设备第一)、宁德时代(动力电池市占率超35%)、比亚迪(电动车销量全球前三)、腾讯(全球最大游戏与社交公司)、美团(全球最大本地生活平台)、科大讯飞(智能语音全球领先)、正泰集团(全球光伏龙头)。

3、领导也有所不同

这一次二号位参加了,上一次二号位没参加。

嗯,如果说还有参与人员区别的话……这一次我没有参加……(这句不是开玩笑)

当然,除了参与人员不同,大家最该关注的其实是在会议上的重要讲话。

我认真对比了两次会议的讲话稿,大概有以下五个方面,是值得我们去了学习的。

一、关于“两个毫不动摇”

(2018)

我们党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的,从来没有动摇。我国公有制经济是长期以来在国家发展历程中形成的,积累了大量财富,这是全体人民的共同财富,必须保管好、使用好、发展好。我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的。公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消。我国基本经济制度写入了宪法、党章,这是不会变的,也是不能变的。任何否定、怀疑、动摇我国基本经济制度的言行都不符合党和国家方针政策。所有民营企业和民营企业家完全可以吃下定心丸、安心谋发展。

(2025)

民营企业是伴随改革开放伟大历程蓬勃发展起来的。几十年来,关于对民营经济在改革开放和社会主义现代化建设事业中地位和作用的认识、党和国家对民营经济发展的方针政策,我们党理论和实践是一脉相承、与时俱进的。党和国家坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展;党和国家保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护,促进各种所有制经济优势互补、共同发展,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

区别:

相对比2018年的防御性表述("否定、怀疑、动摇"),2025年更多的是建设性表述("平等使用/公平参与/同等保护"三原则)。某种意义上是开始从,从意识形态辩护转向制度保障构建。而促进各种所有制经济优势互补,实际是承认不同所有制经济的比较优势。

而2018年,更多的是强调制度的历史合法性(一贯的,从来没有动摇),但是2025年的表述中,突出改革开放进程中的实践合法性("一脉相承、与时俱进"),特别是“与时俱进”这四个字,值得大家多多品味。

二、关于民营企业的机会

(2018)

我们要看到有利条件,增强对我国经济发展的必胜信心。我国拥有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地,我国有13亿多人口的内需市场,正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展阶段,中等收入群体扩大孕育着大量消费升级需求,城乡区域发展不平衡蕴藏着可观发展空间。我国拥有较好的发展条件和物质基础,拥有全球最完整的产业体系和不断增强的科技创新能力,总储蓄率仍处于较高水平。我国人力资本丰富,劳动力的比较优势仍然明显。我国经济发展健康稳定的基本面没有改变,支撑高质量发展的生产要素条件没有改变,长期稳中向好的总体势头没有改变。

我们有党的坚强领导,有集中力量办大事的政治优势,全面深化改革不断释放发展动力,宏观调控能力不断增强。只要我们保持战略定力,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,全面深化改革开放,我国经济就一定能够加快转入高质量发展轨道,迎来更加光明的发展前景。

(2025)

现在我国民营经济已经形成相当的规模、占有很重的分量,推动民营经济高质量发展具备坚实基础。新时代新征程,我国社会生产力将不断跃升,人民生活水平将稳步提高,改革开放将进一步全面深化,特别是教育科技事业快速发展,人才队伍和劳动力资源数量庞大、素质优良,产业体系和基础设施体系配套完善,14亿多人口的超大规模市场潜力巨大,给民营经济发展带来很多新的机遇、提供更大发展空间。中国特色社会主义制度具有多方面显著优势,社会主义市场经济体制、中国特色社会主义法治体系不断健全和完善,将为民营经济发展提供更为坚强的保障。

区别:

2018年时,民营企业的主体定位是,内嵌于宏观经济叙事("13亿人口内需市场"),而2025年,已经成长为,独立主体建构("已形成相当规模、占有很重分量"),算是在某种程度上,确认民营经济的结构性地位。

在2018的表述中,民营企业的机会更多的是补短板逻辑(城乡区域不平衡),而2025年的机会,则是"超大规模市场乘数效应"(14亿人口×消费升级×数字化转型)是一个偏积极进取的导向。

最后,在“优势”方面的表述也有了调整……

三、关于面临的困难

(2018)

近来,一些民营企业在经营发展中遇到市场、融资、转型等方面的困难和问题,成因是多方面的,是外部因素和内部因素、客观原因和主观原因等多重矛盾问题碰头的结果。这些困难是发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼,一定能在发展中得到解决。

(2025)

前民营经济发展面临的一些困难和挑战,总体上是在改革发展、产业转型升级过程中出现的,是局部的而不是整体的,是暂时的而不是长期的,是能够克服的而不是无解的。要把思想和行动统一到党中央对国内外形势的判断上来,统一到党中央对经济工作的决策部署上来,在困难和挑战中看到前途、看到光明、看到未来,保持发展定力、增强发展信心,保持爱拼会赢的精气神。

区别:

在2018年谈困难的时候,是有一些模糊的,讲的多重矛盾叠加(市场/融资/转型×外部/内部×客观/主观),在2025年谈问题的时候。则更加具体锁定改革进程中的结构化矛盾(改革发展+产业转型)

同时,空间和时间也更加明确,从2018年"发展中的困难"(全域性)到2025年"局部的"(特定领域),从2018年的"成长中的烦恼"(长期伴随)到2025年"暂时的"(周期波动)

特别是从“困难和问题”(2018)到困难和挑战(2025),从“问题”到“挑战”,也很有韵味。

四、关于解决问题的方案

(2018)

在我国经济发展进程中,要不断为民营经济营造更好发展环境,帮助民营经济解决发展中的困难,变压力为动力,让民营经济创新源泉充分涌流,让民营经济创造活力充分迸发。当前要抓好6个方面政策举措落实。

一是减轻企业税费负担……二是解决民营企业融资难融资贵问题……三是营造公平竞争环境……四是完善政策执行方式……五是构建亲清新型政商关系……六是保护企业家人身和财产安全,纪检监察机关在履行职责过程中,既要查清问题,也要保障合法的人身和财产权益,保障企业合法经营,让企业家卸下思想包袱,轻装前进。

(2025)

扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施,是当前促进民营经济发展的工作重点。凡是党中央定了的就要坚决执行,不能打折扣。要坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍,持续推进基础设施竞争性领域向各类经营主体公平开放,继续下大气力解决民营企业融资难融资贵问题。要着力解决拖欠民营企业账款问题。

要强化执法监督,集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封,切实依法保护民营企业和民营企业家合法权益。同时要认识到,我国是社会主义法治国家,各类所有制企业的违法行为,都不能规避查处。要认真落实各项纾困政策,提高政策精准度,注重综合施策,对企业一视同仁。要进一步构建亲清政商关系。各级党委和政府要立足实际,统筹抓好促进民营经济发展政策措施的落实。

区别:

关于如何解决问题,2018年是任务清单模式(6项具体措施),而2025年是系统治理模式(政治势能+法治保障+市场机制)。特别是新增执行铁律:"党中央定了的就要坚决执行"(政治纪律刚性化);深化开放领域:明确"基础设施竞争性领域公平开放"(破除自然垄断壁垒);强化问责机制:"统筹抓好落实"隐含党政同责考核体系。都必18年的力度要大不少。

有其是这一句:同时要认识到,我国是社会主义法治国家,各类所有制企业的违法行为,都不能规避查处。

意味深长……

五、关于企业家如何做?

(2018)

希望广大民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,珍视自身的社会形象,做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。民营企业家要讲正气、走正道,做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营,在合法合规中提高企业竞争能力。

要练好企业内功,特别是要提高经营能力、管理水平,完善法人治理结构,鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度。新一代民营企业家要继承和发扬老一辈人艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神,努力把企业做强做优。还要拓展国际视野,增强创新能力和核心竞争力,形成更多具有全球竞争力的世界一流企业。

(2025)

企业是经营主体,企业发展内生动力是第一位的。广大民营企业和民营企业家要满怀创业和报国激情,不断提升理想境界,厚植家国情怀,富而思源、富而思进,弘扬企业家精神,专心致志做强做优做大企业,坚定做中国特色社会主义的建设者、中国式现代化的促进者。

要坚定不移走高质量发展之路,坚守主业、做强实业,加强自主创新,转变发展方式,不断提高企业质量、效益和核心竞争力,努力为推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、保障和改善民生等多作贡献。

要按照中国特色现代企业制度要求完善企业治理结构,规范股东行为、强化内部监督、健全风险防范机制,不断完善劳动、人才、知识、技术、资本、数据等生产要素的使用、管理、保护机制,重视企业接班人培养。要坚持诚信守法经营,树立正确价值观和道德观,以实际行动促进民营经济健康发展。要积极履行社会责任,积极构建和谐劳动关系,抓好生态环境保护,力所能及参与公益慈善事业,多向社会奉献爱心。

区别:

关于企业家未来应该如何做,其实有几个变化是巨大的:

首先,从做到聚精会神办企业(2018)到专心致志做强做优做大企业(2025),是给了民营企业规模发展的合法性确认。

其次,2018年的事后,企业家是被动规范对象("三自我":学习/教育/提升)到了2025年,则升级为主动历史主体("建设者/促进者"双重政治身份)。而从"现代企业制度"到"中国特色现代企业制度"某种意义上也是一种新的范式转变。

最后,在回报社会方面,2018年比较宽泛,而2025则更加具体,明确五大责任领域:科技创新(国家战略),乡村振兴(城乡融合),区域协调(空间正义),生态保护(绿色发展),公益慈善(三次分配)。

某种意义上,是从无限责任到了有限责任。

总结:

两次座谈会,相隔五年,折射出中国民营经济从"制度辩护"到"制度自信"的深刻跃迁。

2018年以"定心丸"破除杂音,2025年用"三原则"构筑根基,政策话语的演进实则是社会主义市场经济体制的成熟宣言。当"超大规模市场乘数"替代"补短板逻辑",当"系统治理"取代"任务清单",我们看到的不仅是政策工具箱的升级,更是国家治理能力现代化的生动注脚。

今日之中国,正以法治棱镜折射公平正义,用改革铁律锻打市场筋骨。从被动应对"成长的烦恼"到主动拥抱"转型的阵痛",从"经济主体"升维为"历史主体",民营企业已站在新时代的坐标系上。

当十四亿人的消费升级浪潮与数字革命同频共振,当"建设者"的使命与"促进者"的担当交相辉映,这不仅是民营经济的春天,更是民族复兴的进行时。时代的考卷已然展开,让我们以创新为笔、实干为墨,在高质量发展的答卷上书写属于中国企业家的星辰大海!