欧美文化霸权在以惊人的速度崩溃!

作者:猫哥

本文由公众号猫哥的视界(ID:maogeshijue)授权转载。

2月13日,随着《哪吒2》的票房突破100亿,《哪吒2》在全球影史排行榜上的爬榜正式开始。

从目前来看,《哪吒2》的票房已经超过了《头脑特工队2》,成为全球票房最高的动画电影。

现在的问题是,《哪吒2》能不能冲进票房前5甚至前3了。

目前,短视频平台上已经有很多网友扬言“参与一个百亿大项目”,纷纷前往电影院二刷三刷乃至四刷,就是想看看《哪吒2》的票房到底能冲到什么地步。

其实吧,我们完全可以淡定一点。

不管能不能进前三,《哪吒2》其实已经创造了历史。

一部非美国的、非英语的动画电影,在全球横冲直撞,将美国花了几十年营造的文化霸权砸了个粉碎。

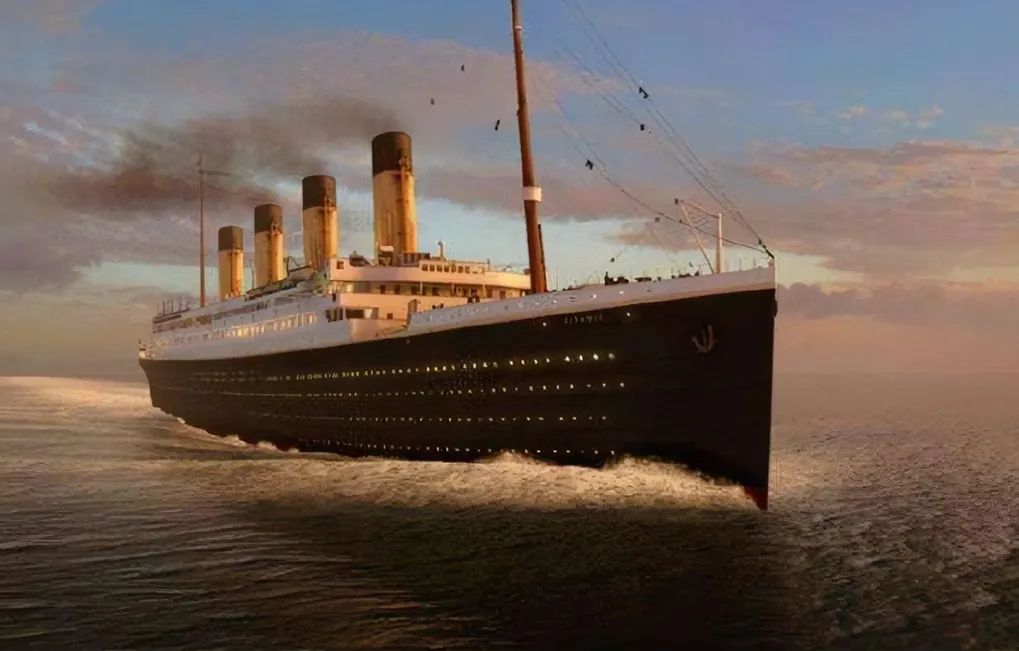

曾几何时,詹姆斯·卡梅隆用《泰坦尼克号》向世界倾销美式浪漫,漫威用超英宇宙构建意识形态山巅。

今天,一个脚踏风火轮的东方少年,正在将这座西方精心培育的“文化灯塔”撞成碎片。

这不是简单的票房对决,而是两个文明的对撞。

在哪吒这个少年脚下,曾经的美国文化霸权,正以惊人的速度腐朽崩塌。

1从繁荣到崩盘

说实话,在很多中国人特别是80后90后心中,美国文化,是自带光环的。

为啥?

因为自从中国改革开放,中国人刚刚接触到美国文化的时候,恰好是美国文化的繁荣期。

在八九十年代,美国经济经历了显著的增长和繁荣。

所以翻开那个时代的片单,我们会发现那个时代的美国电影,也都是充满闯劲和拼搏精神的。

《星球大战》用前所未有的特效震惊世界,《夺宝奇兵》用一种英雄主义乐观精神感染观众,《真实的谎言》让善恶分明、邪不压正的传统观念在荧幕上展现,《泰坦尼克号》用海水与火焰浇筑的爱情史诗,《指环王》以新纪元神话重塑人类叙事等等。

可以说,随便挑出来一部,都是那个时代产出的最优秀文化产品。

就算剧情弱一些的电影电视剧,起码男人是强壮,女人是金发碧眼大胸的,价值观也是积极向上的,教育大家热爱国家、热爱家庭、要勇于承担责任。

这都是符合人类主流审美观念和主流价值观的,所以才会有如此大的感染力和影响力。

正如那时的美国电影如同君临天下的宙斯,随手就能掷出一道道雷霆。

一部部风靡全球的美国大片,恰似美利坚文化霸权的象征,怎么不让刚刚打开国门的中国人折服?

但问题来了,不知道啥时候开始,美国的文化悄悄变了!

首先就是电影。

越来越多的电影,都是成功IP的续集翻拍。

有的电影拍到了第七部第八部,有的演员都死了,还在继续拍!

咱们倒不是说不能拍续集电影,但问题在于,你总不能只炒冷饭,不创新啊!

2020-2023年,北美票房TOP20中,续集/翻拍作品占比从65%攀升至82%!

迪士尼近五年推出的24部动画电影中,续作和翻拍占比达83%,原创项目几乎绝迹。

你的绝大部分精力都用来炒冷饭了,一个观众20年前看的人物,20年后还在看,乏不乏味?

事实上,观众已经用脚投票了。

近年来,27部漫威电影中,19部评分低于7分,观众已经陷入了"超英疲劳"。

更关键的在于,剧本创新不足的问题还是其次,关键是你现在拍的电影都是啥?

看看《小美人鱼》,竟然找了个黑人演员饰演爱丽儿,这和观众的童年记忆不一样好么?

还有漫威大片《永恒族》,大量使用少数族裔演员,还专门设置个黑人科学家、还是一个LGBTQ。

最夸张的是白雪公主,原著已经明确告诉你她为什么叫白雪公主了吧?结果也找了一个黑人来演!

难道这是黑雪公主么?这不是在侮辱观众智商么?

其实说实话,如果是演员真有实力的话,肤色不匹配其实也不是不能让人接受。

但现在好莱坞搞出来的那算什么东西?

要颜值没颜值,要演技没演技,纯粹弄一堆符合“政治正确”BUFF的垃圾来恶心人!

除了那些LGBTQ群体之外,还有谁会买账?

事实上,《黑美人鱼》除了在美国国内市场大受吹捧并斩获2.8亿美元票房之外,其在中国、韩国甚至荷兰等国的票房都不理想,加起来都没有破亿。

还有迪士尼《奇异世界》因强塞LGBTQ元素遭遇票房惨败,华纳《闪电侠》因过度政治正确被观众嘲讽为“彩虹联盟宣传片”。

《黑豹2》更搞笑,该片耗资2.5亿美元制作,北美以外市场却仅回收成本的31%,然后送到非洲去上映,结果连黑人都不买账。

毕竟,观众不是傻子,大家花钱去电影院是去开心的,不是去找折磨的。

观众用脚投票的结果,就是美国电影产业全线崩盘。

2024年上半年,北美电影票房只有35.55亿美元,同比下降19.2%,主要院线公司的营业收入和净利润支线下滑。

AMC院线营收下降13.9%,亏损1.96亿美元;Cinemark院线营收减少15.4%,净利润0.71亿美元,减少39.1%;Regal院线母公司Cineworld成破产重组。

据统计,去年上半年只有8部电影的北美票房超过1亿美元,比2023年少5部,比2019年少7部。

这种营收的直线崩盘,把美剧也带崩了。

毕竟电影和电视剧产业,编剧、演员和拍摄团队都是互通的。

院线亏损连带着整个行业都陷入了萎靡不振的境地,到处都在削减预算、裁员、压低报价,节目的订购量也大幅减少。

随着资金减少,电影公司的高管们也只能压缩成本。

结果2023年的好莱坞编剧大罢工,让美剧的制作停摆了大半年。

除此之外,美欧文化产品的崩溃,不仅仅体现在电影和电视剧,还体现在游戏上。

当年,美国曾是游戏开发领域的主导力量,无论是《使命召唤》还是《刺客信条》,都是影响了一代人的高品质大作。

可是现在呢?

欧美的游戏公司,都快被Sweet Baby Inc.搞死了。

Sweet Baby Inc.是个啥来头呢?

它其实是一个游戏咨询公司,主要是以“多样性和包容性”的视角来审查和编辑游戏公司给的脚本。

简单来说,就是如果你的游戏里面没有LGBTQ的角色或者情节,他们就给你提建议——

某个角色换成黑人,某个情节换成两个同性者恋爱,等等。

如果谁不听他们的建议,他们就发动白左群体抵制你或者网暴你,让你的游戏卖不出去甚至下架。

所以Sweet Baby Inc.的CEO公开表示,如果游戏公司不采纳他们的建议,他们就会“恐吓”游戏公司这样做可能会导致什么样的后果。

说实话,游戏公司是很怕黑子的,黑子影响自己的销量,所以只能花钱“咨询”。

Sweet Baby Inc.的客户包括Xbox游戏工作室、EA、Valve、圣莫妮卡工作室、2K、育碧、SE、华纳兄弟游戏等几乎所有的欧美大厂。

这些年除了《黑神话悟空》(当然,也被黑了)没有买Sweet Baby Inc.的账之外,其他的几乎所有游戏厂商,都没有逃过Sweet Baby Inc.的魔爪。

结果就是,北欧神话《战神:诸神黄昏》里面出现了黑人角色,《蜘蛛侠2》里黑猫这个角色就被设计成了双性恋,等等,对玩家强行喂屎。

所以很大一部分玩家已经忍不了这种“魔改”了。

他们成立了两个名为Kabrutusrambo和SBID的组织,专门和游戏公司对着干:

你们要是敢找Sweet Baby Inc.审核,就别怪我们不买你的游戏!

结果就是游戏公司两头受气,谁也不敢得罪。

游戏在极限拉扯和折中里变成了四不像,结果玩家更不买账,游戏公司纷纷亏损。

2024年5月,育碧裁员,10月,拳头游戏裁员,11月,万代南梦宫裁减200名,并被传出逼迫员工自愿离职。

还有《命运》研发商、美国知名游戏公司Bunige,30%的员工要么直接被裁、要么被剥离团队、要么被调岗。

根据CEO解释,最重要的原因就是现有盈利根本养不起新孵化的游戏项目。

目前,虽然各个游戏公司都在拼命自救,但从steam的数据来看,随着AI时代游戏制作门槛的不断降低,中国、日本、韩国甚至波兰的游戏公司加入到这个赛道,新的创意和新的玩法正在吸引更多玩家。

那么美国传统游戏大厂垄断的城堡,崩溃只是迟早的事了。

2自作自受

那么,欧美的文化产品,是怎么突然沦落到现在这个地步的呢?

其实大部分原因,都是他们自己作的。

第一,就是经济下滑,文化产品产出的基础动摇了。

文化产品从本质上来说,是经济剩余价值的转化。

我们可以回顾一下高质量美国大片层出不穷的八九十年代。

1985年《回到未来》全球狂揽3.8亿美元票房时,美国制造业增加值占GDP比重维持在28.7%。

2023年《闪电侠》票房惨败导致华纳亏损2亿美元的时候,该指标已跌至10.4%。

这两个跨越38年的数据切片,恰恰藏着美国文化霸权衰退的秘密。

为什么会如此?

一方面,制造业红利决定创作生态。

咱们试想一下,如果《流浪地球》出现在2000年,看着中国宇航员在太空奋战,是不是觉得很违和?

因为那个时候中国没有宇航员,所以那个时候的电影创作者根本不敢往这方面去想。

同样的道理,美国八九十年代的文化黄金时期,正是美国制造业最强大的一段时期。

1984年美国工业研发投入达587亿美元,当年技术专利数达24170项,层出不穷的新想法为电影创作者提供了丰富的源泉。

比如北卡罗来纳州立大学的科研团队研发出的汽车上可进行自我修复的变形液态金属(后因成本问题没投产),直接催生《终结者》中液态金属特效革命。

导演詹姆斯·卡梅隆坦言:工程师教会我们如何把机械美学变成银幕魔法。

所以,美国电影那个时候天马行空的想象力,就是基于强大的工业实力之上。

他们基于美国掌握的先进技术拍出来的电影,自然可以碾压全球。

另一方面,经济强大状态可以支撑多元创新。

文化产品,不论是电影、电视剧还是游戏,都要依赖两个层面:

投资和市场。

八九十年代的美国经济受益于信息技术革命和全球化扩张,经济增长飞快,经济繁荣为文化产业提供了充足的资本支持。

占到美国家庭总数61%的中等收入家庭,又形成全球最大的文化消费市场,反过来刺激了文化产品的生产。

比如,好莱坞电影的单片平均投资在2000年达到8210万美元。

这些钱有相当多都投到了特效制作与数字化技术的应用领域,然后这些特效镜头,又极大提升了作品的吸引力,吸引无数中产阶级走进影院,为电影买单。

但是现在呢?

2001-2010年,美国关闭5.8万家工厂,制造业产业链彻底崩断,工业的衰落让美国电影彻底失去了想象力。

电影中的宇宙飞船和30年前没有本质区别,更别说搞出什么新鲜玩意了。

随着大量工人家庭失业,收入锐减,美国家庭文娱支出占比从5.7%骤降至4.1%。

Netflix用户数据揭示:人均单次观看时长从2010年的22分钟缩至2016年的18分钟。

虽然电影大盘是增长的,但刨去通胀,美国电影产业营收反而是萎缩的。

更关键的在于,市场的萎缩、想象力的崩盘,让资本对电影的投资更加谨慎。

你拿一个新剧本去拉投资,资本都会怀疑,观众会买账吗?风险太大了吧?

要不我还是投一个成熟的IP吧,更为保险一点,起码已经有号召力了,也有了票房保底。

所以,你以为好莱坞真的是愿意炒冷饭吗?

其实不是,主要是资本在经济不景气的状态下,趋利避害的考虑罢了。

所以,当实体产业空心化吞噬创新土壤,当金融资本异化创作规律,当经济下行压缩了电影盈利预期,即便是好莱坞这样的文化帝国,也难逃盛极而衰的历史周期。

第二,就是政治正确瞎搞,彻底败光了美国影视剧的人缘。

说实话,你没钱,没特效,剧本不行,想象力不行,好歹搞个深刻的社会片比如反思社会的问题的也行啊!

如果不敢,要么搞个价值观正常的赞颂家庭温暖和谐的也行啊!

如果还不行,那弄几个俊男靓女让观众看看也行啊!

可是你看看现在荧幕上都是什么妖魔鬼怪?

要么是《瞬息全宇宙》那样俩同性恋终于在一起了,要么是《永恒族》那种一个比一个辣眼睛的奇葩,要么是《阿凡达2》那样的环保片!

很多人都怀疑,好莱坞是不是脑子坏了?非要拍这种观众讨厌的东西来给观众喂垃圾?

其实吧,也不能完全怨好莱坞,好莱坞也是被逼无奈。

2020年,美国电影艺术与科学学院推出了一个“AcademyAperture2025”计划,其中规定了一个电影的标准。

美国电影艺术与科学学院是个啥机构?能规定电影标准?

这么说吧,美国电影艺术与科学学院是奥斯卡的主办方。

那这份标准指导性就很强了,想拿奖,对不起,要照这个标准来。

新电影标准,重点提到了两个概念:

——未获得充分代表的种族。

亚裔、西裔/拉丁裔、黑人/非裔美国人、土著/美国原住民/阿拉斯加原住民、中东/北非、夏威夷原住民或别的太平洋岛民、别的未被充分代表的种族。

——未获得充分代表的群体。

女性、未获得充分代表的种族、LGBTQ+群体、有感知或身体缺陷或聋哑人。

四大规则具体为:

1.演员和电影主题、叙事方面。

(1)主角或重要配角至少有一人是未获得充分代表的种族。

(2)至少30%的次重要演员和更小的角色来自至少两种未获得充分代表的群体。

(3)主要的故事线、主题或叙事的核心是一个未获得充分代表的群体。

2.创意领导和项目团队方面。

(1)这些创意领导职位和项目主管——其中有至少两人是来自未经充分代表的群体。

(2)别的重要位置上,剧组工作人员/团队和技术位置至少要有6人是来自未获得充分代表的种族。

(3)总的剧组人员构成中,必须有30%是以下未获得充分代表的群体。

3.行业准入和机遇方面。

(1)有偿学徒和实习机会方面,该电影的发行或注资公司有来自未获得充分代表的群体的带薪学徒或实习生。

(2)别的重要位置上,剧组工作人员/团队和技术位置至少要有6人是来自未获得充分代表的种族。

(3)训练机会和技术发展(剧组人员)方面,对象是以下未获得充分代表的群体。

4.观众拓展方面。

在营销、宣传和发行方面,片厂和/或电影公司有多名自家的营销、宣传和/或发行高管人员是来自未获得充分代表的群体(须包含来自未获得充分代表的种族的个人)。

按道理来说,无论是演员还是编剧或者工作人员,难道选拔标准不应该是能力么?

现在如果按照种族和群体强行摊派,还能让真正有能力的人从事影视剧行业了么?

所以,有这种条条框框在,也就别指望制作团队有多高的水平了。

结果就是角色塞满了黑人,编剧一坨屎,也没什么创新点,拍出来的电影自然就没法看了。

第三,美国文化产品没有跟上时代。

八九十年代,美国的文化产品席卷世界,一方面,是因为美国的文化产品那时候确实能打。

另一方面也是因为当时没什么特别的竞争对手。

可是现在呢?不一样了。

神经科学研究显示,人类持续专注时长从2000年的12秒降至2023年的8秒。

这种变化带来什么结果呢?

人们越来越不愿意花费数小时乃至数十小时去理解和体验文化产品了,而是更倾向于在短时间内获取信息和娱乐。

于是,短剧应运而生。

短剧的节奏更加紧凑、剧情推进更快,让人们能够在短时间内就能知道整个故事脉络。

同时,每集几分钟的短剧,让大家在工作间隙快速观看,在等公交、等地铁时也能快速消遣。

这种碎片化、快节奏的生活方式,完美契合了当代人的生活。

美国的文化产品,却没有跟上时代。

《奥本海默》导演诺兰坚持的70mm胶片美学,在大众眼中不过是"需要快进3倍的古董"。

我们看两个对比就能轻易看出时代的变化。

中国用外国演员拍的短剧《The Double Life of My Billionaire Husband》(亿万富翁丈夫的双重生活)。

单集成本仅1.5万美元,却创造3亿次播放。

反观迪士尼《曼达洛人》单集成本2500万美元,Disney+用户却连续三个季度负增长。

还有《Never Divorcea Secret Billionaire Heiress》(永远不要和亿万富翁的女继承人离婚),分支剧情达100条,用户还能参与剧本创作,投票决定主角生死。

HBO《权力的游戏》仍在用"龙妈屠城"这种单向叙事来糊弄观众。

这种体验落差导致18-24岁用户在美国流媒体平台的日均停留时间,远远低于中国短视频出海平台Reelshort。

据业内估算,目前海外短剧市场每年规模的中位数约为360亿美元,这个赛道已经被中国公司占据了大半。

咱们必须承认,目前来看,短剧还替代不了大制作的电影。

但从趋势上来看,好莱坞仍迷信"内容付费+广告"的传统模式,仍大规模扩张IMAX电影机。

这恰恰反映了美国文化产业的保守和不知变通。

谁说短剧文化产品,就不是文化产品呢?

如果还傲慢地抱着传统电影不放的话,那么被时代抛弃,也就只是时间问题了。

3未来的路

如今,《哪吒2》算是中国文化产品当之无愧的标志性成功了。

但一枝独秀不是春,中国文化产品要是想趁着美国文化霸权崩溃在全球市场实现持续突破,还有很长的路要走。

第一,就是学会把价值观融入故事。

说实话,西方世界,出于意识形态的敌视,对来自中国的文化产品非常警惕。

偏偏中国上一代导演呢?

如果拍主旋律片,那就恨不得把“主旋律”仨字写在脸上。

这种主旋律片在西方国家人们怀疑的目光中,是打不开局面的。

所以,必须学会把价值观融入故事。

这一点,美国曾经做的很好。

美国好莱坞的霸权,本质就是价值观的“柔性植入”。

从漫威英雄的“个人主义救世”到迪士尼的“家庭至上”,其价值观内核始终包裹着娱乐化的外衣。

比如独立日,壮志凌云、天地大冲撞,它能算是主旋律片么?

显然不算,它就是个很好看的商业大片。

但是拨开其内核,其暗示的不都是美国拯救世界,美国维持世界秩序,美国人牛X么?

说白了,这些电影就是把美式主旋律非常好的藏在了剧情内容里,非常自然,让你不知不觉就被他们渗透了。

所以,中国需要学习这种方式,讲好中国故事。

比如,今年的《哪吒2》和《唐探1900》就是很好的例子。

《哪吒2》将“我命由我不由天”的道家哲学,转化为哪吒对抗命运的少年热血。

这种“去符号化”的表达,让海外观众在视觉奇观与情感共鸣中,潜移默化接受,然后恍然大悟:

中国现在打破美国制定的国际秩序,是合理的。

《唐探1900》呢?

更是把美国人贪婪又狡诈,无耻又虚伪的样子暴露无遗,引发全世界被美国欺压人民的共鸣。

说实话,如果用《哪吒2》和《唐探1900》为价值观输出标准的话,中国的殇派导演中,没一个合格的。

所以中国需要培养更多既有主旋律内容,还能作为商业片吸引观众的的导演。

这是中国电影从业者必须补上的一课。

第二,注重通俗文化。

说实话,西方对中国文化的认知长期停留在“熊猫、功夫、灯笼”的符号层面,根本不了解中国人在想什么,是什么诉求。

这一切的根源是什么?

其实就是因为我们过度依赖“高冷”的精英文化输出,却忽视了通俗文化的渗透力。

其实吧,高雅文化固然高雅,但全世界哪有那么多高雅的人?

大部分人,其实还是俗人。

你针对俗人搞文化输出,就必须整点俗的。

日本通过《哆啦A梦》输出日漫文化,韩国借《骑马舞》传播韩流,甚至英国通过《哈利波特》,都获得了巨大成功。

那么为啥这些文化输出会火?

因为好玩!好看!有趣!

有趣才会吸引人,吸引人才会有市场,有市场才能赚钱。

赚了钱资本才有更大的动力去生产更多含有中国文化元素的文化产品,进而覆盖到更多人群。

所以,中国应该针对西方国家底层人民,整点他们喜欢的。

而且素材也是现成的,中国网文啊!

别忘了,中国网络文学20年,积累了超过数千个高质量的通俗小说。

无论是玄幻,还是修仙,无论是魔法传奇,还是屌丝逆袭,先天适合底层。

那么中国为什么不以这些网文为素材,打造中国的文化输出体系?

不管是改编游戏也好,改编影视剧也好,中国的通俗文化,都能成为文化输出的利器。

第三,用好互联网平台。

过去,西方媒体长期把控文化传播渠道,中国文化产品,根本进不去。

但TikTok、Shein、原神等中国互联网产品的全球崛起,正在打破这一垄断。

《哪吒2》的海外热度,离不开TikTok上“哪吒仿妆挑战”。

《黑神话悟空》的席卷全球,也离不开一系列视频平台的游戏直播。

所以,中国必须学会打造一个“文化-平台-资本”三位一体的生态。

用文化来输出,用输出来赚钱,然后用赚钱再刺激更多人去输出文化。

这样,才是长久之道,才更有生命力。

《哪吒2》“出圈”证明,中国文化产品征服世界的关键,不在于“取代好莱坞”,而在于构建一种新的“文化产业生态”:

用东方哲学重新诠释普世命题,用互联网平台绕过传统壁垒,用通俗叙事消解文化隔阂。

当然,这条路不是一蹴而就的.

正如电影中哪吒历经“三昧真火”方能重生,中国文化的全球化,也需在技术、资本与叙事的熔炉中,找到真正具备生命力的道路。

未来十年,当西方世界的明星们还在戛纳电影节红毯摆pose的时候,中国如果能把《哪吒2》的经验系统化、规模化、推广化;

中国恐怕就看不上“文化产品输出国”这个名头了,而是会成为“全球文化规则的共制定者”