伤害环京最深的那个人

东方楼书,看透房地产和买房卖房众生相!《伤害环京最深的那个人》是一篇关于那个人,最深的文章。东方小楼引用该文章仅仅为了更好的传播房地产相关知识,让大家在房地产买卖中有更清晰的目的和执行策略!不代表小楼认同其观点,本着从不同侧面看问题的态度,我们会引用很多大咖的观点!

文|壹书

没有“京“,就没有“环京”,所以说环京的价值源泉来源于北京。

不过就像恋爱一样,爱一个人,不光要爱对方的优点,也需接受对方的缺点。

对于环京来说,在享受了北京的众多优点之外,也得接受一个残酷的事实:北京正在成为伤害环京最深的那个人。

对于这一点,壹书生欲从下面五个方面来加以阐述。

北京的人口控制,也掐住了环京的成长咽喉

伴随大城市人口越聚集,到了一定的阶段,大城市人口开始不断地外溢,于是就形成了都市圈化和卫星城。比如东京,即使日本人口在2009年便开始负增长了,但东京都市圈的人口一直在增长中,所以东京才形成了成熟的卫星城。

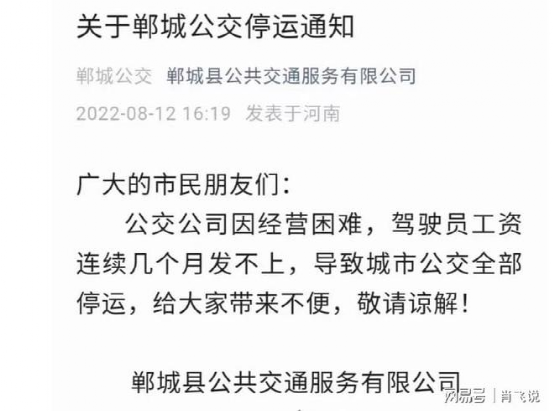

房地产拐点就是城市发展的拐点,伴随越来越多三四五线城市土地财政的失控,可以预料的是,大量的三四五线城市的公共服务、交通等会快速做减法,比如8月12日,河南周口市郸城县因为缺钱,城市公交车全部停运之事,便是缩影。

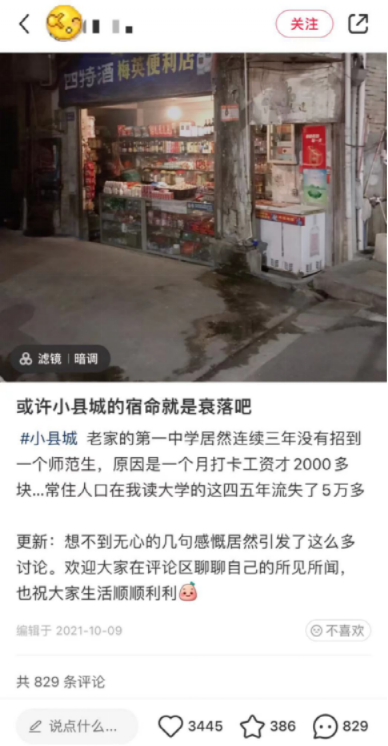

衰败会成为接下来大量三四五线城市唯一的城市宿命。在这种背景下,为了追求“美好生活”,三四五线城市越来越多的年青人会往大城市迁移,从而推动中国的城市化进入下一个阶段“大城市化”。如果没有人为的外部干预,这个阶段恰恰是包括环京、环沪、环深等在内的卫星城的城市发展机会。

不过这个看似完美的逻辑闭环有一个前提就是“没有人为的外部干预”。不过,在中国,这个市场规律式的逻辑闭环恰恰遭遇到了“人为的外部干预”--大城市的人口控制。

根据相关规划,2035年前,深圳的人口上限为1900万,目前余额不足150万;北京的人口上限为2300万,目前余额为110万左右;上海的人口上限为2500万左右,目前余额仅10万左右。

以北京为例,2015年后,北京已进入人口减量期,于是适合于东京、纽约、伦敦等大城市都市圈化的人口发展逻辑并不一定适用于北京。

当北京的人口开始了控制,那么也意味着北京可以外溢到环京的人口空间也受到了相应地控制,这是当下作为卫星城的环京遭遇的最大现实利空。

控房价的北京,犹如按住了环京房价的头

同一个都市圈内,中心城市和卫星城之间的互动关系类似于火车头与车厢,火车头动,车厢便动。火车头停下来,车厢也会停下来。

这个逻辑同样适合于都市圈内的房价变动。

首都的身份让北京一定,也只能成为房住不炒的模范生。

鉴于北京严控房价,2020年后的北京房价早已进入点式上涨,而非全面上涨,基于此,即使2020年5月-2021年6月,北京一些区域发生了新一轮的房价上涨,但环京房价仍然长跪不起,波澜不惊。所以,控房价的北京,也是环京房价的又一大利空。

北京的面积巨大,京内一体化才是都市圈化的核心

自从2014年京津冀一体化面世后,壹书生无数次地强调过,该一体化分为两种:京津冀一体化和京内一体化。

之所以有“京内一体化”之说,缘于北京面积巨大的客观事实。

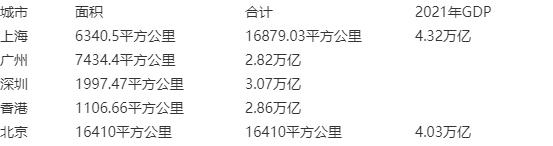

北京面积约等于上海、广州、深圳和香港等四个城市之和。正因为如此,北京域内存在大量需要被一体化的远郊空间,且这些远郊空间就是北京都市圈的核心卫星城所在。

抛开北京面积巨大这个事实,只是停留在环京的角度讨论北京的卫星城,就会陷入书呆子式的纸上谈兵陷阱。

所以说,北京自己的一些远郊区就是北京都市圈的核心卫星城区域所在,而这对于环京来说,无疑于当头一棒式的利空。

我爱你,但我更爱自己。

北京的首都身份,时不时让环京“非必要不进京”

北京这座城市身上最独一无二的城市标签便是首都。在壹书生看来,北京身上的首都身份,恰恰正在成为北京都市圈形成过程中的不定时炸弹。

因为北京是首都,所以北京的重要会议特别多,相应地,环京非必要不进京的次数也多。对于环京来说,多一次的“非必要不进京”,也就相当于“环京的那张床”又打了一次折。相应地,愿意来环京的人就越少。

因为北京是首都,所以在非常时期,城市管控肯定比别的城市更严更紧。在非常时期,北京会更喜欢“闭门谢客”。

因为北京是首都,所以在推动北京与京外卫星城一体化的一些领域,有些人总会犹豫不决,毕竟胳膊往里拐,更符合人性一些。

因为北京是首都,所以环京一些进京的重要交通线,即使打通后,也面临打折的通勤效果,比如地铁,毕竟非常时期,环京进京地铁同样也可以“停下来休息几天的”。

北京的“轻”产业,更喜欢把人口往里吸

卫星城与中心城市的产业一体化,这是都市圈化的核心内容。

综观世界一些知名的都市圈,如东京都市圈、伦敦都市圈等,壹书生发现一个现象:这些都市圈的中心城市,在城市的中心化阶段,都曾是工业化时期的制造业重地。而后逐渐升级为以服务业为主,而原有制造业的生产等链条则外溢到相关的卫星城,从而形成了都市圈内部的产业一体化。中国的深圳和上海,都市圈化也是如此路径。

但是北京因为首都的身份,1983年时面世的《北京城市建设总体规划方案》却明确规定道:“工业建设的规模,要严加控制。”这便是北京以服务业为主经济结构的源头。而1983年后的北京,恰恰是北京不断吸引外部人口的城市中心化时期。

2021年,北京第三产业占比高达81.67%,全国第一,作为对比,上海、广州和深圳分别是73.27%、71.56%和62.9%。于是,北京与环京的产业互动,存在两大挑战:

A,因为北京没有经历过制造业化的阶段,自然也没有制造业规模化地向环京转移的历史,于是,北京与环京的产业之间,互动性极差,极其断层。

B,1978年后,北京的产业结构几乎以服务业为主,而服务业更强调中心化、规模化效应,比如一家餐馆,在北京国贸的话,半径一公里内的潜在客户量可能是10万人,而同样这家餐馆在环京的涿州,半径一公里内的潜在客户量只有5000人,抛开其他因素,北京国贸还是涿州对这家餐馆的营销效果更好呢?不言而喻。

强调一篇,仅从市场规律的角度来说,服务业更偏好集聚化的吸血模式,天然反对去中心化的反哺。作为对比,制造业更偏好都市圈化,因为制造业的产业链条非常长,比如一架波音737飞机,约有600万个零部件;平均每辆汽车由大约10000个不可拆卸的独立零件组成。在这条长长的制造业链条中,一些生产环节和相关中低端的配套环节,基于成本考虑,天然地更愿意向卫星城外溢。

2014年京津冀一体化后,北京有意把产业往环京外推的努力不可谓不大,但可能真正残酷的事实真相在于,以今天北京轻装化的产业结构而论,能有哪些产业可以外溢呢?把北京大学整体迁到环京,抑或把协和医院整体迁到环京?如果真是这样,这不叫产业外溢或产业一体化,这应该叫产业抢劫,已经脱离产业一体化的理性范畴了。

仅就产业一体化的角度来说,上海与环沪、深圳与环深的东莞之间,可比北京与环京之间的产业互动,相对更都市圈化一些。

今天壹书生客观地讲了一下“环京的最大利空来自于北京”之事实,只是就事论事。相信一些人会就此认为壹书生已成为环京黑。如果以此理解壹书生,可能就与本文的出发点相背离了。

对于环京来说,北京就像环京的爱人,但是爱一个人从来都是一件既让人幸福,又备感痛苦的事情。

你最爱的人,往往是伤你最深的人。所以爱与伤之间,只是一个硬币的正反两面而已。至于你选择继续爱这个人,还是转身离去,完全取决于你个人对这个人爱的程度。

以上就是关于《伤害环京最深的那个人》的全部内容,如果《伤害环京最深的那个人》能够帮助到您,不胜感激!举起您高贵的手将我们收藏吧!东方楼市小楼编辑将不胜感激!