抗美援朝,中央选定黄永胜司令入朝,林彪却提出:我要换一个人

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

“美军已经越过了三八线,过了三八线以后过不过鸭绿江?”

这句话,是毛主席在知晓美军攻打朝鲜之后发出的拷问。

毋庸置疑,美帝国主义的野心绝不止于此,朝鲜也不会是他们最后的目标。

所以才有了接下来毛主席的这句名言:“打得一拳开,免得百拳来。”

在入朝作战前夕,中央决定派一支部队在东北地区进行布防,这支部队担任着守护东北和随时支援朝鲜的重任。

中央最初拟定的部队将领人选是革命老将黄永胜。

可就在此时,林彪却突然对将领人选提出了质疑,还指名让另一个人代替黄永胜。

林彪推荐的这个人是谁?在林彪眼里,黄永胜为何不能胜任这个将领的职位呢?

◐◐◐◐●☛█▼▲豪仕法律网HTtp://Www.79110.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲黄永胜——能力很强,缺点也很突出

朝鲜战争前夕,为了做好万全的战斗准备。

中央决定派出作战经验丰富的第四野战军第十三兵团前往东北,充当战略预备队,随时准备出发支援朝鲜。

因为第十三兵团的司令本来就是黄永胜,而且他是一个资历很深的老将,所以中央就决定派他作为将领。

可是就在最终会议即将发布任命的时候,林彪却突然提出了不同的建议。

他觉得黄永胜固然有能力,有本事,但是此次作战事关重大,黄永胜并不是那个满分人选。

临阵换将不仅是兵家大忌,也是对原将领不信任的一种表现,为什么林彪会提出这样的想法呢?

这还得从黄永胜自身说起。

黄永胜17岁就加入了中国共产党,在部队里勤奋好学,表现优异,多次立下过重大功劳。

在秋收起义的时候,黄永胜非常敏锐地察觉到了国民党下一步的动向。

但此时的他却陷入了两难的境地,到底是直接果断出击还是等向上级汇报之后再做决定呢?

虽说服从命令是军人的第一天职,凡事都需要汇报,可战场上的时机是稍纵即逝的。

百般权衡之下,黄永胜还是决定立刻出击,结果大获全胜,截获了敌军的大批物资。

毛主席在知晓战斗结果以及经过之后,对于黄永生当机立断的决策给予了高度赞扬。

毛主席说道:“打仗就是需要随机应变,千万不可以恪守死板。”

黄永胜的“永胜”二字,也是这时候在毛主席的建议之下得来的。他本名叫黄叙全,永胜二字则代表着永远胜利。

抗日战争爆发之后后,黄永胜担任八路军115师独立团副团长,还率部参加了平型关战役,阻击日军的援军。

1940年他还曾指挥四个连的正规军和民兵击退日军三千人扫荡。

即便是在解放战争时期,黄永胜也做出了重要的贡献。

1947年秋,他被任命为东北民主联军第八纵队的司令员,参与了东北秋季攻势,并取得三战三捷,歼灭国军四十九军。

可以说从以上种种表现来看,黄永胜确实是一个非常出色的将领。

但作战向来都是一个精诚团结,通力合作的过程,各个岗位战友之间只有互相信任,彼此配合才能最大程度地取得战争的胜利。

林彪撤换黄永胜一个非常重要的依据,那就是曾经让林彪非常失望的,由黄永胜参与的辑安之战。

当时的林彪志在必得的要让东北野战军彻底吃下陈诚的第84师,林彪把这个艰巨的任务交给了他非常看好的黄永胜。可林彪万万没有想到,这是一个错误的决定。

黄永胜在我军优势大于对方的情况下,把这场碾压局变成了击溃战,敌人成功从我军包围之下逃了出去。

在林彪看来,或许黄永胜缺少那么一点谋略和大将风度。

黄永胜还有一个让人广为诟病的事件就是1946年的承德保卫战。

当时的热辽纵队主力配合杨得志等人打击敌人,先后在平泉,桲罗树展开了战斗,成功阻止了国民党部队的进一步推进。

当时的黄永胜恰好是热辽纵队27旅的领导,可他自己却没有亲自参加指挥战斗,而是让丁盛带队伍应战,自己则退到了赤峰。

黄永胜的这一举动引起了热河前线指挥官兵们的极大不满,所以军队内对于黄永胜的评价也是褒贬不一。

金无足赤人无完人,黄永胜的作战能力确实没问题,可是统筹协调部队成员,力求精诚合作也是不可或缺的,在综合实力方面,黄永胜确实有待改进。

可见林彪提议换掉他并不是没有道理的。

最佳合适人选——邓华

而邓华之所以能够成为率先入朝作战部队的指挥将领,主要是因为林彪的大力推荐和罗荣恒的鼎力相助。

本来林彪提出这个建议的时候大家还有所顾虑,但是关键时刻罗荣恒却投出了赞成票。

他曾是四野的政委,在队伍里名声很好,威望很高。他既然都支持了撤换黄永胜的决定,那么邓华顶替黄永胜一事很快就得到了通过。

都说出身决定人的很多方面,邓华就是一个在开明的家庭环境和父母的高素质教育下成长起来的正面例子。

还在读中学的邓华就已经有了家国情怀,积极参加学校里的爱国运动,思想上也一直坚定地信奉共产主义。

“青年人应当舍身报效祖国,挽救国家危亡,解放亿万生灵涂炭!”

从1927年加入共产党之后,邓华先后参加过湘南起义,到过井冈山,还参加过长征和多次反围剿活动。

1937年全面抗战爆发之后,邓华以115师685团政治处主任的身份参加了著名的平型关战斗。

后来,还和宋时轮一起为开辟冀北抗日根据地做出了不小的贡献。

抗日战争结束后的邓华远赴东北地区,相继担任过沈阳市卫戍司令、东北野战军司令员和第四野战军司令员等众多职务。

积累了丰富的领导经验,是林彪,罗荣桓非常得力的战将。

英雄惜英雄,邓华的军事敏锐度和判断力,有时候甚至连林彪都甘拜下风。

1948年解放战争时期,我军面临着攻克锦州、榆关、唐山等诸多难题。

在中央指示下,东北解放军于9月份正式发起了辽沈战役。

我军先是拿下了锦州至唐山段,紧接着又攻下了兴城、锦北,彼时的锦州已经是一个“孤家寡人”了。

虽说除掉了锦州的左邻右舍,但是锦州内部至少有国民党部队10余万人。

再加上坚固的防御工事,要想一举拿下锦州并非易事,而且还要提防赶来的援军。

林彪面对这种棘手情况,最初制定的战略方针是集中兵力攻打援军(大概7个纵队的兵力)。

再分派出另一股力量全力攻打锦州(大概4个纵队兵力),这样的排兵布阵也可以理解为阻援为主,攻锦为辅。

但当时身为第7纵队司令员的邓华,却和林彪有着完全不同的战略意见。

他觉得应该派出大量兵力,在敌人援军到达之前全力夺下锦州(至少6个纵队)。

邓华之所以敢大胆提出此战略,是经过深思熟虑的。

他觉得如果可以率先拿下锦州,那么依靠锦州易守难攻的地形再去对付援军轻而易举。

可如果把战略重点放在阻拦援军身上,那么一旦锦州迟迟拿不下,很可能把已经形成的逐个击破的有利局面毁掉。

林彪当时在听到邓华的建议以后并没有做声,没有人知道他最后是会坚持自己的想法还是会采纳邓华的建议。

战役正式打响之后,我军以迅雷不及掩耳之势迅速拿下了锦州,整个东北终于获得了解放,迎来了光明。

其实林彪在战斗开始前还在犹豫不决,后来还是中央给他下达了命令,必须集中主要兵力攻打锦州,切不可本末倒置。

虽然事实证明邓华的战略想法是正确的,但是林彪并没有一丝不悦,反而从心底敬佩起他的战略智慧。

想必,这也是林彪愿意推举邓华的一个非常重要的原因。

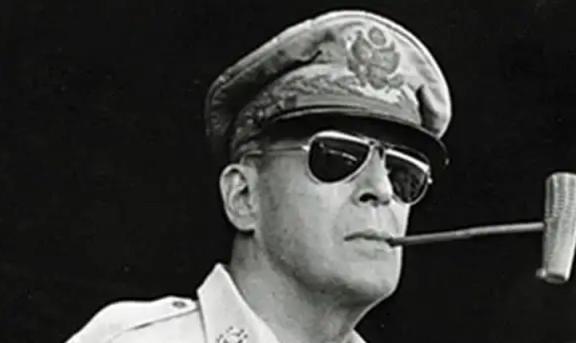

而在入朝作战之前,邓华曾主动找林彪进行了一次谈话,他十分详细地描述了美军指挥官麦克阿瑟的作战风格和指挥技巧。

很显然,邓华提前做了大量的功课。正所谓知己知彼百战不殆,谈话过后林彪更加坚定了推荐邓华的决心。

最后,他语重心长地说道:“此次情况非常危急啊,你需要带领十三兵团随时准备赴朝作战,一定要拼尽全力,不能丢四野的人,更不能丢中国人的脸。”

邓华自然知道这个任命的重量,也知道党中央是信任他,才会把这个艰巨的任务交给他。

随后,邓华就用一声掷地有声的“是”和一个标准的军礼,给予了林彪肯定的回应。

而实际上,邓华有着统揽全局的魄力,也有和战友领导融洽相处、默契配合的能力,他就像是个完美无缺的五边形战士。

赴朝作战,舍他其谁呢?

不负众望,邓华朝鲜战场展英姿

在被任命为第十三兵团司令员不久后,邓华就向中央军委起草了一份报告,报告中详细地阐述了他对于朝鲜战局的分析和看法。

“因为朝鲜战线在南侧方面较为绵长,所以美军很有可能会利用自己在海军、空军方面的优势在东、西海岸展开作战。”

朝鲜人民军的海军力量和美军相比就像是蚂蚁和大象,更何况朝鲜三面环海,这更给朝鲜人民军的防守抵御增加了不少难度。

毛主席在看过这份局势分析报告之后,十分赞同,在接见邓华的时候还专门提到了这一问题。

他叮嘱邓华,我们现在是要打一场前所未有的大仗,和美军硬碰硬不是对手,所以我们一定要挑它的弱点进行攻击。

邓华的想法和主席不谋而合,他紧接着也补充了很多。

美军有备而来而且装备精良,如果从正面强行突破获胜的希望非常渺茫。

但是美军也不是没有弱点的,被切断联络就是他们的致命伤,因为这样一来美军的现代化设备就无法奏效,无法进行协同作战了。

而志愿军从多年游击战当中积攒到的经验,就是擅长穿插、渗透,切割。

只要志愿军掐断美军的优势并顺势发挥自己的优势,那么获胜的希望将会非常大。

在听完了邓华一席话后,毛主席露出了欣慰的表情。

邓华已经把自己想要在朝鲜战争上应用的战略思想完全参透了,看来他为了这场战役真的用心良苦。

因为邓华战前已经对美军有了充分的了解,他知道美军狂妄自大,于是便利用他们这一心理,多次出其不意痛击美军,一连取得了多场战争的胜利。

邓华的表现让彭老总非常满意,同时也为后来彭老总回国治病把总司令职务交给他代理埋下了伏笔。

1951年7月,第一次停战谈判在开城举行,邓华作为志愿军代表出席谈判。

中朝方面提出以三八线作为军事分界线,可是美韩方面却得寸进尺。

竟然要求让出12000平方公里的土地作为补偿,简直是荒唐至极。

谈判陷入了僵局,邓华作为谈判代表很快就对敌我双方控制区域进行了仔细的研究。

最后他提出了一个解决方案,那就是就地停战。

这一方案对于双方来说都是比较公平的,而且也得到了我国领导人和美韩方面的同意。

但是美军还在协议里补充了一条,那就是一个月之内不签字,双方需要以最后的实际控制范围作为分界线。

可见美韩方面并不甘心就此停战,还存有一丝幻想,想要再来一场逆袭。

其实早在之前,志愿军就已经定下了要在9月份的时候发动反攻。这一次的目标,就是要拿下三八线以北的敌军控制区。

但如今在停战谈判开始的背景下发动战役并不是最好的时机,不如以逸待劳,等待敌军主动进攻,到时再来个漂亮的反杀。

于是邓华立即把自己的建议向彭老总和毛主席做了汇报,经过商榷之后,他的建议被予以采纳。

结果正如邓华所预料的那样,敌军在9月份发起了“秋季攻势。”

志愿军则有条不紊的进行了反击,最终取得了歼敌79000人的巨大胜利,邓华再一次用他超凡的战略智慧为志愿军赢得了先机。

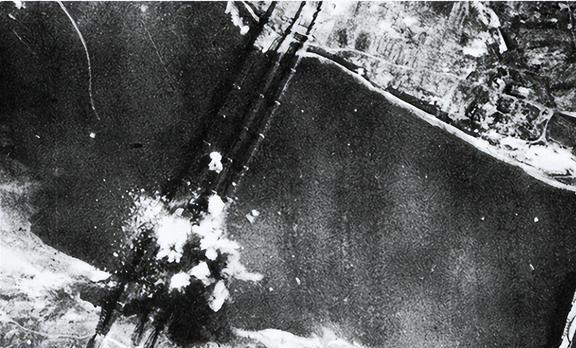

1952年10月14日,作为志愿军代理司令员的邓华,指挥展开了朝鲜战场中惨烈而著名的上甘岭战役。

志愿军4万余名战士,面对联合国军6万多人以及3000多架飞机、300多门大炮和170多辆坦克,坚持抵抗了长达43天。

在上甘岭这块不到4平方公里的土地上,志愿军和联合国军相互拉锯撕扯,反复争夺阵地多达59次。

而这块土地也遭受到了5000多枚炸弹和将近200万炮弹的残酷洗礼,放眼望去土地尽成了焦黑色,山坡厚度甚至都明眼可见的削减了。

战争虽然惨烈,但面对着敌我双方力量的巨大悬殊,志愿军还是成功守住了阵地,这场战役也成为了坚守防御战取胜的典型案例。

时间来到1953年6月,此时的朝鲜战争已经快要接近尾声了。

美军面对着国内外诸多压力已经不打算再苦苦挣扎,停战谈判也很快提上了日程。

可就在即将签署最后停战协议的时候,又陡生变故。

南朝鲜领导人李承晚不甘心就这样无功而返,坚决不肯在停战书上签字,还扣下了朝鲜人民军大量俘虏。

面对李承晚的垂死挣扎,志愿军的应对方式很简单,那就是把他打服,把他打回到谈判桌上来。

1953年7月13日,金城反击战正式爆发,邓华担任这场战斗的总指挥。

志愿军用1900多吨炮弹打开了金城的大门,取得了这场战争的胜利,还把战线成功向南推进了160多平方千米。

这场战争浇灭了李承晚的最后一丝希望,他不得不承认自己的失败,乖乖接受现实。

停战协议最终于7月27日得以签署,而金城战役则是促进停战协议签署的一针强大推剂。

除了在朝鲜战场上的丰功伟绩以外,邓华在抗美援朝过程当中还有一件令人佩服的事。

1951年春天,在陈赓和宋时轮相继入朝以后,考虑到这二人都比自己更有威望、资历更深,于是邓华主动退位让贤。

让陈赓和宋时轮分别担任第一、第二副司令,而自己则担任第三副司令。

彭老总在收到邓华的请求后深思熟虑,最后觉得还是要保留邓华的职位,于是果断拒绝了。

后来邓华又再一次向毛主席提出让位的想法,结果还是同样被驳回了。

在毛主席和彭老总眼里,邓华是一个心思细腻、有眼光有谋略的称职的将领。

他们对于邓华的能力和水平都非常认可,自然不愿意让这样一个优秀的人才退位。

参加朝鲜战争时的邓华才43岁,正是挥斥方遒,大有作为的好年纪。

而邓华也确实没有辜负党中央对他的期望,在朝鲜战场上带领志愿军百万雄狮力扛劲敌、无所畏惧,书写出了中国军队和新中国的别样风采。

小结

能取得抗美援朝战争的最终胜利,邓华也做出了巨大贡献。

战前他临危受命,承载着毛主席、党中央以及全国人民对他的殷切期许,带着莫大的压力迈上了朝鲜战场。

在战争中他敏锐机警、详略得当,凭借着超高的军事指挥才能取得了一次又一次的佳绩。

打出了属于新中国的坚毅和风骨,是这场“立国之战”的大功臣之一。

选择邓华做将领,明智之举。开国上将,果然名不虚传。