毛主席时隔32年重回韶山,看到父母坟墓破烂不堪:不要修,就这样

“前人辛苦,后人幸福!”

一位六十多岁的老人笔直地站在一个看起来普普通通的坟墓前,轻轻地说道。

他将手中的松枝献在坟头,然后深深地朝着墓碑鞠了三个躬。

刚才这句话似乎是在说给已经逝去的双亲,又像是在说给自己。

身边的工作人员上前来询问他要不要把墓地修一下。

“不要了,每年清明请你们代培一下土就行了。”说这话的不是别人,正是开国领袖——毛主席。这是他自1927年后第一次回到韶山。

此时是1959年,是新中国成立的第十个年头,距他上次和韶山分别已经过了32年。

出生于韶山的毛主席,为实现民族独立和人民解放的伟大事业奉献了自己的一生。自他立志要闯出一片天地离开家乡后,回到故乡的机会便越来越少。

这位伟人为中国的革命事业走南闯北,戎马一生,但他眷恋故乡的情怀却从未曾改变。

他对韶山到底有着怎样的故乡情结?韶山又和中国的革命历史有着怎样千丝万缕的联系?

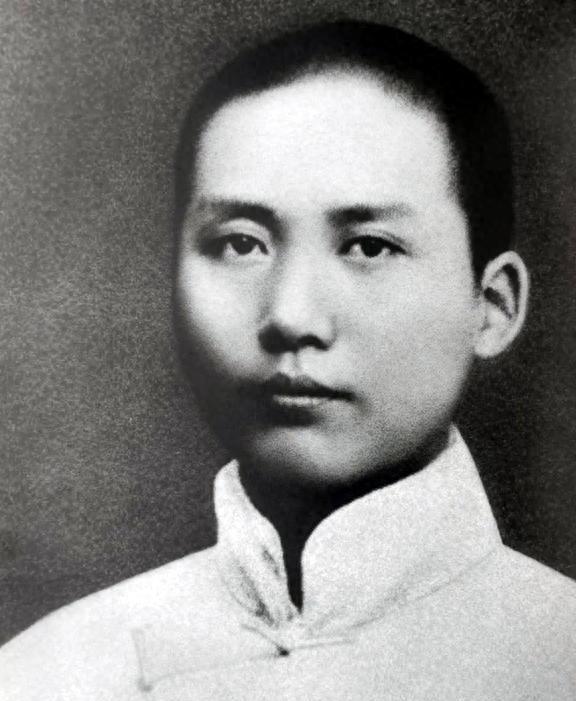

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还

毛主席出生于一个思想传统的农村家庭,父亲一直对他没有过高的要求,只希望他稍微识点字,将来务农。

但他从小酷爱读书。有时候晚上读书怕被父亲责怪费油,为了不让父亲看见,他就用一个棉被把窗户罩起来。

少年时期的毛主席便志存高远,心系天下。

他认为中华民族正处于危急存亡的关头,百姓也都生活在水深火热之中,而他处于有为之年,不能仅仅株守家园,无所作为。

少年的他为了学习新知识,坚决要求到东山书院去读书。

父亲起初并不同意伟大领袖的要求,但母亲文七妹却极力支持儿子。

在母亲和亲朋好友以及老师等人轮番劝说下,父亲这才点了头。

1910年早秋的一天,他一大早便起床整理行李,帮母亲做了些家务又吃过母亲亲手做的早饭后,准备同表兄文运昌一起出发。

在分别的地方,母亲反复叮嘱他:“石三伢子,出门在外,千万要晓得照顾自己。”

平日里经常板着脸的父亲此时也流露出了几分不舍,交代着他好好念书,不要贪玩。

听着父母关切的话语,毛主席的眼睛红了。

这位穿着土布衣、草鞋的少年,挑着行李步行20多公里,第一次离开了家乡。

临行前,他偷偷给父亲留下了一首明志诗:

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

1921年,毛主席返回家乡。此时的他心情无比沉重。双亲的音容笑貌似乎就在眼前,但却皆已离开人世。

晚上,兄弟姐妹一起围炉而坐。

毛主席先是对弟弟毛泽民和弟妹王淑英表达了在家为父母尽孝的感谢,又开始劝说兄弟姐妹一起投身革命。

起初毛泽民还有些许犹豫,毕竟,这里是他们从小生活的地方,而且这里遗留着父亲辛辛苦苦打拼下来的家业。但毛主席却开导他们说不要舍不得这个家,要舍小家为大家,舍自己为人民。

在毛主席的鼓舞下,一家人放弃了韶山的家产,从此走上了革命的道路。

毛泽民、毛泽覃、毛泽建在日后成长为勇敢的革命战士,为了中国的革命事业而牺牲。从离开那昔日充满一家人欢声笑语的居所以后,他们再也没能回去过。

星星之火,可以燎原

“努力革命,牺牲个人,服从组织,阶级斗争,严守秘密,永不叛党。”

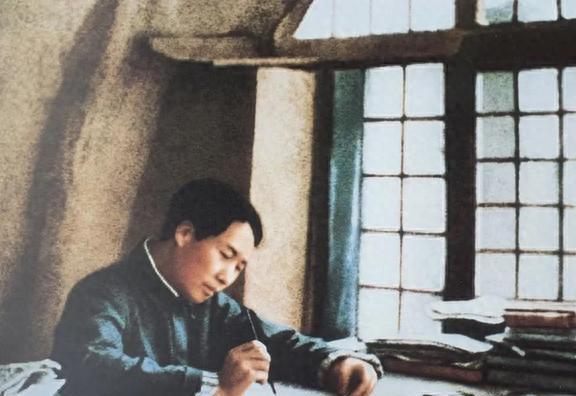

1925年6月的某个夜晚,庄严肃穆的誓言从毛主席自家卧室阁楼上传来。阁楼内的油灯灯苗徐徐舞动,仿佛也在为他们庆祝这一历史性的时刻。

毛福轩领着新党员在党旗和列宁像前举手宣誓。

在此,中共韶山特别党支部宣告成立。

宣誓完毕后,几个人又怀着激动的心情互相倾诉着愿意为中国的革命事业牺牲和奉献的决心和热情。

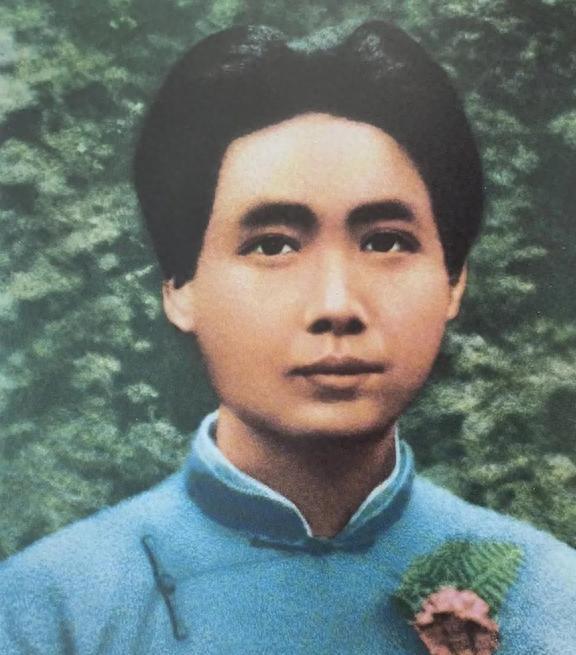

这年2月,毛主席借着养病的由头回到了韶山。

他来到这里,是为了“放一把火”——开展农民运动。

毛主席深知在农村建立党组织的重要性,他想要唤醒民众来反抗这黑暗的社会,民众一旦醒来,其力量将是无穷的。

星星之火,也可以形成燎原之势。

在短短几个月的时间,20余所农民夜校在毛主席的组织和领导下在韶山办了起来。

“金花籽儿开红花,一开开到穷人家……”

这是陪同毛主席开展农民运动的杨开慧在韶山的农民夜校担任教员期间教唱的民谣。在那里,她一边向穷苦乡亲传授文化知识,一边用通俗的语言宣讲革命道理,教导大家要去推翻统治阶级。

毛主席离开韶山以后,中共韶山特别党支部继续带领韶山人民开展一系列革命斗争,并且把革命的浪潮迅速推到了周边省市。

而党支部最早的这几名党员,也用自己的实际行动践行了当初在党旗下立下的誓言,他们先后为革命事业献出了宝贵的生命,成为名垂千古的“韶山五杰”。

跟随着前人的脚步,一代韶山儿女也在后来的革命工作中用鲜血铸就了“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的韶山精神。

“农民运动好得很”

1927年,毛主席为了考察农民运动的情况来到湖南,他再一次回到了故乡。

此时的韶山已经大变样,当地农民的精神面貌和思想有了很大的进步。

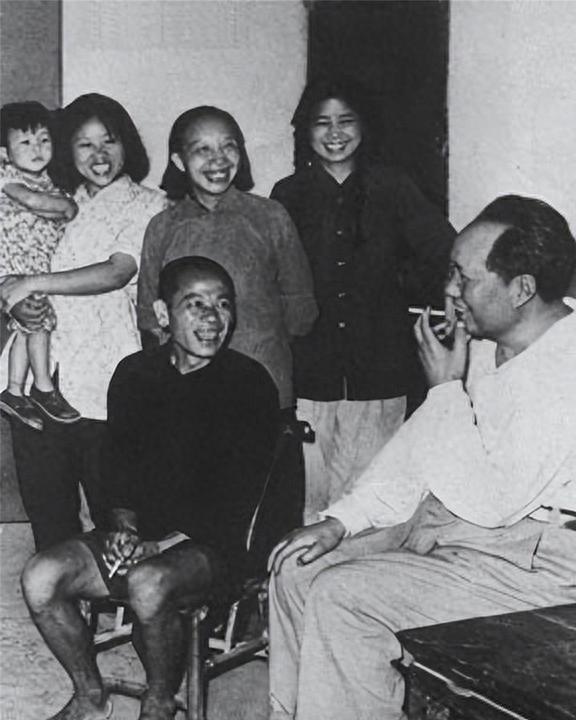

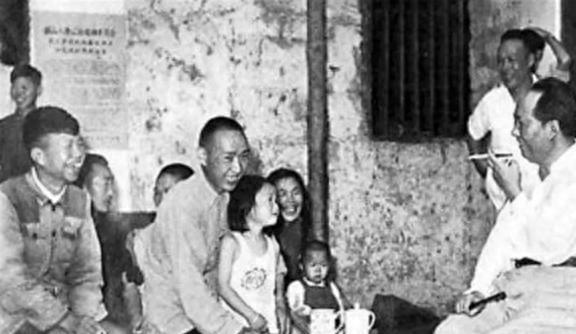

当地百姓听说他回来了,欢天喜地地摆了酒席要为他接风洗尘。

看到很多妇女进入祠堂,毛主席非常高兴。他说妇女如今翻了身,进了祠堂,他要请妇女坐上席。

在韶山考察的这几天,毛主席切实感受到了家乡农民运动的蓬勃发展和群众的觉醒,发出了“农民运动好的很”的赞叹。

这次考察结束后,毛主席基于实地调查写就了经典著作——《湖南农民运动考察报告》。

在韶山期间,毛主席还见到了一个名叫郭泉秀的女孩子。

毛主席问道,女孩子的名字为什么大多叫莲、英、秀的,并问她能不能改个名字。

郭泉秀当即说:“润之先生,我没有读过书,不知道怎么改好,你帮我改改名吧!”

毛主席若有所思,说:“我替你改个男性名字好吗?”

郭泉秀兴奋地说了一句:“好!”

于是,毛主席为郭泉秀改名为“郭伯田”。

“伯”是家中的老大的意思,而“田”字则寓意可以耕者有其田。毛主席希望郭泉秀也能够像男同志一样投身革命,为改造这个旧的世界而努力。

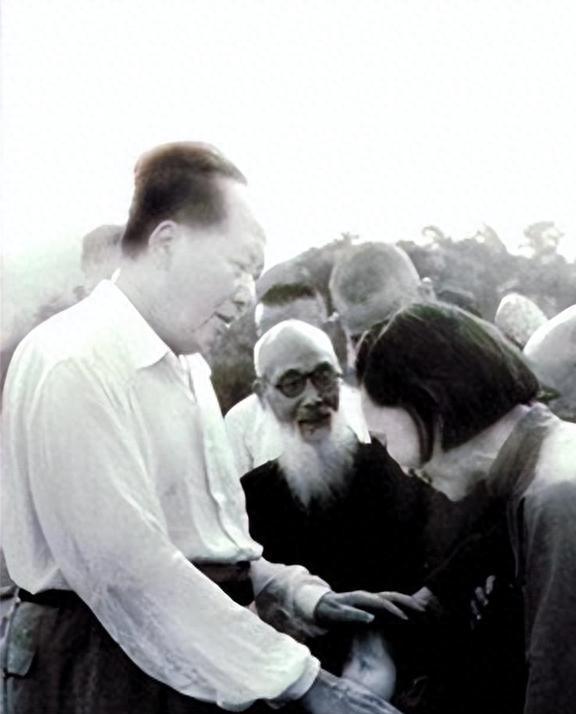

临走时,乡亲们送了他一程又一程。

有人问他什么时候才能再回来。

他稍稍停顿了一下,深情而又坚定地对大伙儿说,如果二三十年革命不成功,他就不回韶山了!

前人辛苦,后人幸福

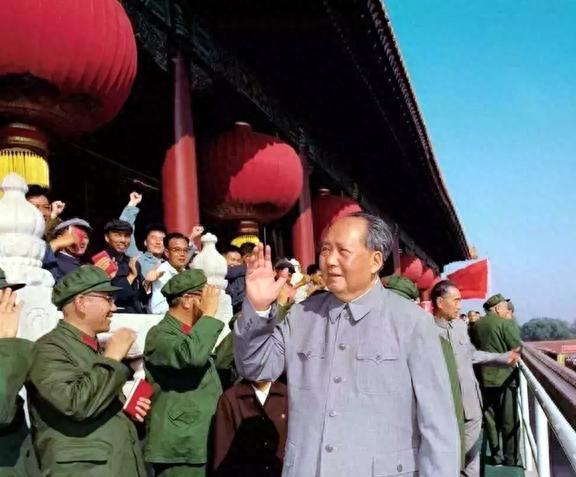

1959年6月25日下午,三辆小车向着韶山方向驶去。

临行前,毛主席特地提出不派干部去韶山、让他在行动上能够自由,并且可以广泛地接见群众的要求。

进入韶山地界后,他时不时地拨开窗帘,朝窗外的稻田和田间劳作的人们望去。

下车后,毛主席和闻讯赶来的毛继生谈起家乡的生产状况、群众生活状况以及少年时代的老师、同学、亲友等情况。

第二天,天色微微亮,彻夜难眠的毛主席便出了招待所,径直朝着一座小山走去。

蹚着杂草,终于走到父母坟前,毛主席拿着路边折来的松枝,轻轻地插在坟头,鞠了三个躬。

毛主席在坟墓前肃立良久后,毛继生上前问:“主席,要不要把坟墓修一下呢?”

他回答说:“不要,把它填一下就行了,每年清明节请你们代劳培培土!”

和老家一帮乡亲拉过家常后,毛主席便来到了他的故居——上屋场。

来到父母亲的卧室,他看到了父母亲曾经的照片,感慨说,母亲在那个时候生了病,但是要是在现在就不会死。

这位伟人此刻的心里定是五味杂陈,他的兄弟姐妹和妻子杨开慧因为革命事业相继牺牲,儿子毛岸英也永远留在了朝鲜的战场上。

从前热闹的家现在仅仅也只遗留下几件亲人曾经的物品和几张照片。

离开上屋场后,毛主席又去了韶山学校。

一名少先队员跑上前去为他系上了鲜艳的红领巾,他笑着对大伙儿说他现在又年轻了,变成了一个少先队员。风趣的话惹得大家哈哈大笑。

晚上毛主席又用自己的稿费宴请了一些乡亲。

送走众位乡亲后,毛主席的心久久难以平静,往昔的种种历历在目,于是挥笔写就了著名诗篇《七律·到韶山》。

“我还要回来的呀!”

韶山的滴水洞内,细细的汗珠从厨师石荫祥的额头上渗出。

十几分钟前,他特意为毛主席做了一盘青辣椒炒鲜菌,想让主席尝尝地道的家乡菜。

但当他把菜端到桌子上时,居然发现菌子里面藏着白色的小虫子。

可万万不能让毛主席吃带着虫子的菜啊。他心里想。

但是时间已经来不及了,马上就要开饭了,肯定来不及做了。但如果把这盘菜撤掉就少了一道菜。主席的饮食本来就非常简单,每餐的菜品很少。

此时的石荫祥急得像热锅上的蚂蚁。

正当他想伸出手把这盘菜端走时,伟大领袖走进了餐厅。

“石师傅,怎么了?”毛主席看着石荫祥脸色不大对,不解地问道。

“主席,换一份菜吧。”石荫祥满脸通红,不安地用手攥着腰间围裙的一角。

“为什么?不是蛮香吗?”说着毛主席就入了座,拿起筷子想要夹这道菜。

石荫祥也顾不得那么多了,跑上前一步,喊到:“主席,使不得!”

意识到自己刚才太过莽撞,石荫祥顿了顿,接着小声说道:“主席,实在对不起!都怪我,菌子没洗干净,里面有小虫子。”

毛主席笑了,这才明白了怎么一回事。

他风趣地说,有小虫子反而说明菌子没毒,不用换。

这是在1966年毛主席秘密回到韶山居住在滴水洞期间发生的一个小插曲。

身为国家领导人,毛主席总是在为人民着想,而自己的生活却异常简朴。

曾为他在韶山招待所居住期间洗过衣服的工作人员回忆说,毛主席经常穿的那套白色衬衣和灰色长裤,由于穿的时间比较久了,衬衣的衣领和袖口等地方布满了层层叠叠的补丁,有些地方甚至还有破洞......

离开滴水洞前,他还握着石荫祥的手说:“这些天谢谢你了!”

而后他又叮嘱工作人员,一定要把他的房子看好。

“我还要回来的呀!”他认真地说道。

工作人员小廖则激动地表示请主席一定要回来。

在返程的车上,经过毛氏宗祠时,毛主席掀开窗帘深深地凝望了一会儿但什么也没说。最后车越驶越远,直到生他养他的这片土地慢慢地消失在视野中。

但没想到的是,这次毛主席的离开竟成了和故乡的永别,此后因为种种原因,他再也没有机会回去过。

毛主席和他的家人为了实现中华民族的伟大复兴做出了巨大的贡献和牺牲,他们在国家命运面前展现出的大义值得当今新时代的每一位青年所学习。这种舍小家为大家的精神也永远激励着一代又一代的中华儿女不断前进。#历史开讲#