辟谣:“闰月清明不上坟,上坟祸事要临门”?这些清明习俗要搞清

文|探古论今人

编辑|探古论今人

“清明”,在中国传统文化中相对而言比较特别。

既是24节气之一,又属于我国4大传统节日,同时具有自然和文化两种属性。

每逢这天,无数中华儿女扫墓祭祀、缅怀祖先。

今年的清明节在阳历的4月5日,更为特殊的是,当天恰逢农历闰二月。

清明节将至,网络上却有说法称:

闰二月不上坟,上坟祸事要临门。

这是怎么回事?关于清明节的传言还有哪些?

由来

我国的传统节日种类繁多,各有其深厚的文化内涵和渊源。提到清明节,人们总会想起诗人杜牧所作的《清明》。

关于清明节的由来,流传着多种不同的传说。

第一种传说是,清明节来源于三国鼎立时的丞相诸葛亮。

诸葛亮为了蜀汉的雄图霸业呕心沥血,数次扶大厦之将倾。先主驾崩后,诸葛亮帮助少主刘禅,将先主匡扶汉室的雄心壮志进行到底。

然而,饶是诸葛亮有决胜千里之外的智谋,也没能将少主扶向正道。

少主靠不住,身边的得力助手先后离开,诸葛亮为了刘备的遗志,只能把蜀国的大小事务全都揽在身上。

他日夜操劳,鞠躬尽瘁,最终积劳成疾,在第八次北伐时憾然离世。

诸葛亮离世前,给刘禅留下一封遗书,除了苦口婆心嘱咐后主外,还对自己的身后事做了安排。

他将生前的节俭延伸到了死后,他要求自己的丧葬事宜一切从简。刘禅遵从相父遗愿,草草操办了他的丧事,也没有修建祠堂。

但是,诸葛亮在百姓心中的地位非同一般。

到了寒食节,百姓们自发组织起来,在田野和城郊祭奠诸葛亮。

为了给百姓们提供祭祀场所,朝廷出面为诸葛亮修建了一座祠堂,这是古往今来少有的给臣子修建祠堂的例子。

不过,寒食节祭祀的习俗已经形成,并且延续了下来,但是祭祀的对象从诸葛亮变成了各自的祖先。

不过这个说法的传播程度和可信度不是很高,流传广泛的是第二种传说。

清明节历史悠久,源于周朝的“墓祭”之礼,很多人认为,清明节的前身是寒食节。

寒食节又称百五节,之所以有这个别名,是因为寒食节的日期是农历冬至后的第105天,刚好在清明节前后。

顾名思义,寒食节的习俗是吃冷饭,不同时间、不同地域的寒食节,时长亦不相同,短则三五天,长则可达月余之久,节日期间不能生火做饭,所以又被称作禁烟节。

关于寒食节,有一个脍炙人口的传说。

据传,在春秋战国时期,宠妃骊姬为了让自己儿子奚齐继承王位,蛊惑晋献公将其余的儿子们——申生和重耳等人赶出都城。

晋献公色迷心窍,听信谗言,把她提到的两个儿子分别派到了不同的城市,只留奚齐一个人在都城。

即便如此,蛇蝎心肠的骊姬还是不放心,她设计迫使太子申生自杀后,还想除掉自己儿子的两个有力竞争对手——重耳和夷吾。

后两者得到消息后,自然不肯坐以待毙,但两方势力相差巨大,他们只能各自逃亡,分别逃往不同的城市。

他们明明是为了保命,不得已之下才离开,而献公已经被美色迷了心窍,在他看来,两个儿子不约而同悄然离开,肯定有着不可告人的秘密。

甚至,他猜测自己的两个儿子或许意图反叛。为了永绝后患,献公派大军奔赴蒲城,意图讨伐“重耳之乱”。

事实上,重耳没有任何造反之心,即便父亲已经兵临城下,他想到的也只是逃命,而不是反抗。

他对追随者们说:所有人都不可违抗献公的旨意,和献公作对的都是我的敌人。说罢,他越过城墙逃生。

不料,献公的心腹大将发现了重耳的行踪,两边你追我赶之下,重耳被砍掉了衣袖,好在人没有受伤。

逃过了追杀之后,重耳带着一众信臣逃往其生母的老家——翟国,开启了不堪回首的流亡生涯。

流亡途中,重耳吃尽了苦头,经常连饭都吃不上一口,最严重时,甚至饿到昏厥。

有一位叫介子推的大臣见状,不忍主公受苦,悄悄躲到无人的地方,狠狠地朝自己的大腿切了一刀,随后强忍剧痛,把割下来的肉烧熟,拿给重耳充饥。

他担心少主知道真相后不肯吃,便谎称是猎来的鸟肉。

由于已经烤熟,再加上多日食不果腹,重耳不疑有他,接过这块儿肉,尽情地享用起来。

饱餐一顿后,重耳体力恢复,得以继续赶路。途中,他发现介子推表情痛苦,瘸着腿走路,这才发现端倪。

在他的再三追问之下,介子推坦白了自己的所作所为。重耳因其耿耿忠心大为感动,保证日后不辜负他的忠心。

19年以后,重耳归国,顺利夺回王位,是为晋文公,也就是后来著名的春秋五霸之一。

晋文公掌权后,按照流亡时的承诺论功行赏,陪他历经磨难、走过风雨的大臣们或多或少,全都得到了封赏,唯有当初割肉奉君的介子推,被他忘在了一边。

有人劝介子推主动找晋文公邀功,但他不慕名利,无论如何也不肯与这些贪功之辈同流合污。

有人不愿看到介子推这样的忠臣蒙受委屈,便替他在晋文公面前叫屈,后者幡然悔悟,为自己的疏忽而愧疚,立刻派人请介子推进宫受封。

文公接连派了几波人,迟迟请不动他,为了显示自己的诚意,便亲自去请。听说他要来,介子推背着母亲藏了起来。当晋文公来到他的住处时,他早已躲进了以“绵”为名的深山里。

晋文公派人搜山,但在茫茫大山找到两个人,何其艰难。他听人建议三面烧山,留一面供介子推母子逃跑。没想到,熊熊烈火燃烧数日,整座山都被烧成了废墟,都不见介子推母子的身影。

进山一番搜寻后,在一棵烧焦的柳树下发现,介子推母子已经被大火焚烧而亡,晋文公痛哭流涕,朝他们深深一拜。

挪动介子推的遗体时,偶然在其背后发现的树洞里找到一封血书,其上写道:

●☛█▼▲豪仕法律网HtTp://Www.79110.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。

柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。

倘若主公心有我,忆我之时常自省。

臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。

为了纪念介子推,文公昭告天下,把这天定为寒食节。

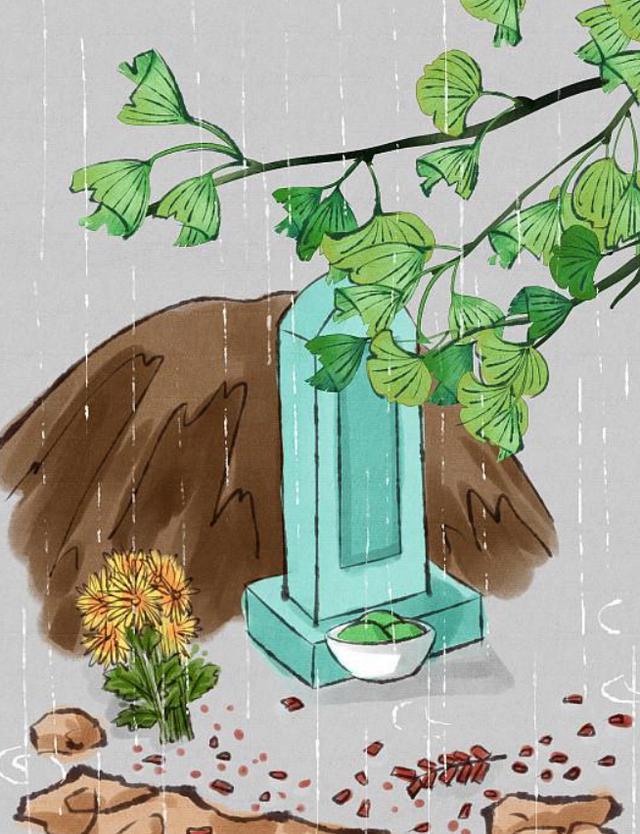

次年,他亲自率领众臣上山祭拜,震惊地发现当初那颗柳树死而复生,已经长得枝繁叶茂,碧绿的柳叶随风飘扬。

祭祀结束后,晋文公把这天定为“清明节”,又给柳树赐名为“清明柳”。

从此以后,清明节成为了全国百姓缅怀先祖的节日,人们还模仿晋文公的样子,在把柳条编成圈戴在头上,或者折柳枝插在房前屋后。

久而久之,插柳成为了清明节约定俗成的传统,甚至有了“清明不插柳,家败子不兴”的说法。

那么,清明节该怎么插柳呢?关于插柳又有哪些传言?

插柳

柳树在我国的历史文化中拥有多种美好的寓意,它象征昂扬生机、代表前程似锦……

关于清明节插柳的渊源,除了源于介子推外,还有两种说法。

其一是为了纪念炎帝,也就是教会人们耕作的农业先驱——神农氏。为了对他表示感谢,人们在清明节这天会在房檐下插柳。

或许有人要好奇了,为什么是柳树而不是其他树木呢?

原因很简单,较之其它树木而言,柳树的生命力比较顽强,是生存率最高的树木之一,其根茎发达,稍微有养分就能迅速成长,所以“无心插柳柳成荫”的说法并非空穴来风。

除此之外,选择柳树还有一个原因:人们总结经验发现,根据柳条的形态可以预测天气,聪明的先辈们用一句谚语总结了这种现象:

柳条青,雨蒙蒙;柳条干,晴了天。

插柳的渊源之二是为了辟邪,在我国的神话传说中,观音菩萨所持玉净瓶中,装的就是杨柳枝,而杨柳枝在佛教中被称作“鬼怖木”,顾名思义,鬼都害怕这种树木。

所以,在三大鬼节之一的清明节到来之际,恰逢柳树发芽,人们便折柳枝插在房檐或者戴在头上,以求心安,祈祷在柳枝的护佑下躲避鬼怪侵害。

这里说一句,原本插柳、戴柳都是清明节的习俗,但唐朝末年黄巢起义时以“戴柳为号”,后来起义失败,戴柳的习俗也因而逐渐被废弃,只有插柳流传了下来。

至于把柳枝插在哪里,不同的地方有着不同的习俗。

在河南、河北等地,人们清明节扫墓时,会把柳枝插在坟地。这样做有两种寓意,一是“柳”和“留”读音类似,所以插柳代表后人对祖先的缅怀。

二是前边说过,柳树的生命力顽强,对生存环境的要求极低,把柳枝插于坟前,多年以后枝繁叶茂,寓意家族人丁兴旺。

在农业发达的地区,农民会把柳枝插在田间地头,因为清明节处于春天,正值农作物生根发芽的时节,在农民间有句广为流传的谚语:

清明插绿柳,稻麦长过头。

可见,农民插柳同样有着美好的寓意,代表着他们对来年丰收的无限向往。

而在不适合农业发展的江苏等地,“丰收”对于这里的人们来说没那么重要,所以他们插柳的地方不是田间,而是房前屋后。这些地区的百姓把柳条插在门窗上、屋檐下,祈求健康、平安。

所以,不插柳枝,会惹来灾祸的传言毫无根据,仅仅代表着古人对清明节插柳这一习俗的重视程度。

清明节将至,大家不妨插柳、戴柳,毕竟这些习俗有着美好的寓意且无伤大雅,将这样充满仪式感的习俗传承下去,有何不可?

除了以往的习俗外,今年的清明节似乎格外特别,甚至流传着下边一种说法:

闰月清明不上坟,上坟祸事要临门。

这又是怎么回事?

闰月

如此恐怖的说法,源于今年清明节较为特殊的日期。

按照公历算,清明节的日期相对固定,徘徊在4月4日至6日之间,大多情况下是4月5日。

由于农历存在闰月,所以按照农历算,清明节的日期存在偏差,尤其今年,日期落在了闰二月十五。

所谓闰二月,意思是今年有两个农历二月。

按照我国传统历法,每19年里有7个闰月,其中,闰二月的次数比较罕见,在21世纪,这样的情况只有4次,由此可见其奇特程度。

由于闰二月的存在,导致今年有两个立春,俗称“双春年”。正因如此,今年的农历年比以往长得多,长达384天。换言之,今年的农历新年,要到2024年2月才能到来。

为什么会出现闰月这种情况呢?

众所周知,我国有阴历、阳历两种历法。

苏轼词中有云“月有阴晴圆缺”,我国的先祖们把其每次圆缺,定为一个“塑望月”,大月30天,小月29天,和今天的公历一样,每年有12个月。

而阳历即为公历,平年365天,闰年多1天。为了避免阳历、阴历相差较大,古人在农历历法中加入了每两年或三年一次的“闰月”。

阳历、阴历合称为农历,我国在古代是传统的农业大国,为了方便农业生产,祖先们在农历中加入了节气,每月包括两个节气。

为了方便区分,古人把月初的称为“节气”,而月中的节气则被称作“中气”。但是大月、小月的天数不同,久而久之,必然导致某个月没有“中气”,为了解决这个问题,古人把这样的月份叫做闰月。

比如今年,原本清明之后该是谷雨,但谷雨在下个月,所以清明节所在的农历三月就变成了二月。

为什么会有闰二月不能上坟的传闻呢?

因为在我国的传统观念里,人死了之后会去阴曹地府,而阴间是不存在闰月的,所以在闰月上坟,逝去的亲人是接收不到的。

闰月清明上坟会有灾祸的说法在网上流传甚广,事实上,把清明节扫墓和闰月联系在一起,是毫无依据的。

因为前面已经讲过,闰月的出现,是祖先们的智慧结晶,而清明节扫墓本是为了缅怀祖先,传承孝道,和闰月并无多大关系。

换言之,只要心存亲人,在任何时候扫墓都是可以的,当然了,必须要合法合规,安全扫墓。

结语

清明,一个特殊的日子,作为节气,它提醒我们体验大自然的生机盎然,作为节日,它让我们铭记与祖先的血脉相连。