1976年毛主席离世后,工作人员发现百万存款,调查结果令人泪目

如果您喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”。感谢您的支持和鼓励,希望能给您带来舒适的阅读体验。

“这些钱不是我个人的,是人民的……”

毛主席逝世各界吊唁

1976年9月9日,毛主席溘然长逝,悲伤的阴云席卷了华夏大地,当时驻守北京的法新社记者用镜头记录下了那一幕幕悲伤,在日记里,他用平实的语言记录了他在城中所见——所有人都像是失去了一切。

国际社会也以各种方式纪念着这位伟人的离去,联合国降了半旗,《时代》杂志以大篇幅报道了他的离去,曾受到新中国帮助的埃及、巴拿马等国纷纷发来唁电,整个世界都在为他的离去而哀悼。

而在阴云的正中心,主席生前的秘书和警卫们顾不上悲伤,肩负责任的他们还得依照主席的嘱托为他清点遗物,打理身后事。

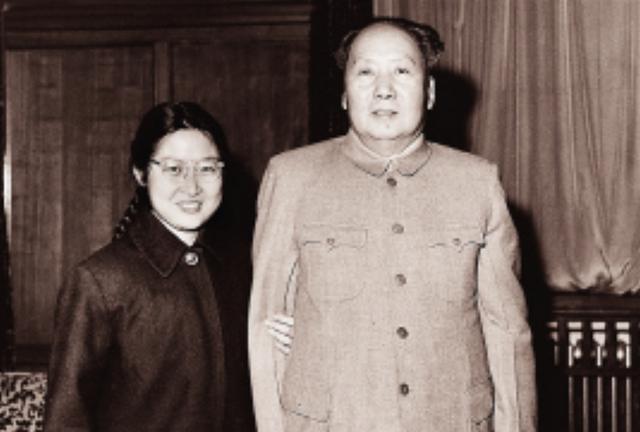

毛主席与吴连登合影

当晚,主席的大管家吴连登确认完了主席留下的最后财产,心情沉重地抽起了烟,注视着桌上的两个存折。

一个,是毛主席留给孩子们的,里面只有500元积蓄。

另一个,是主席多年来笔耕不辍的稿费,共计124万,主席多年来极少动用,也嘱咐了这些钱在他离开后,全部交由国家。

“这些钱不是我的,是人民的……”

稿费几许

毛主席虽已逝世四十七年,但是他一生为公为民、无私奉献,领导中华民族走出压迫与动荡的功绩,在我们心中永不磨灭,时至今日,毛主席依然称得上是每一个中国人心中的丰碑。

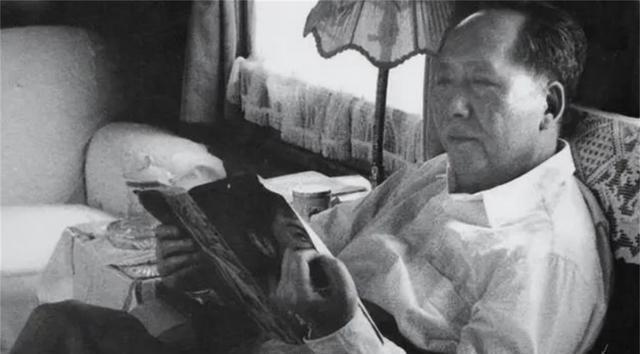

毛主席

但令人愤怒的是,总有一些图谋不轨者,意图从伟人的身后拽出几许影子,以造谣中伤和诋毁的方式博人眼球,散播了诸如“伟大领袖私产破亿”,“生前稿费以数千万计”等离谱夸大言论,引得不少不明真相的群众信以为真。

不论这些人只是为了博取关注,还是意图挑起舆论纷争好浑水摸鱼,再借机散播更多抹黑言论,这种行为都是难以容忍、难以原谅且必须被纠正的。

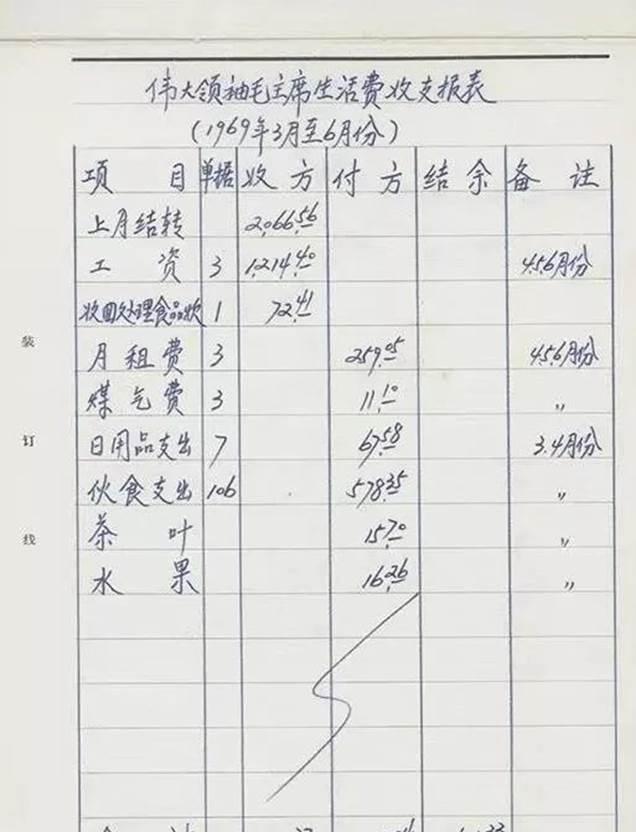

实际上,毛主席生前的每一笔稿费支出都有迹可循,专门负责主席财务工作的郑长秋同志,为主席的日常开支进行了详细的记录。

毛主席纪念堂

1990年时,为完成伟大领袖纪念中心的建设,中央警卫局的同志将一部分主席的遗物交接给了韶山纪念馆,其中正有主席的部分生活支出账本,记录了自1950年至1976年的全部生活费用与日常开支,有着极高的参考价值。

据账本记录,截止1959年年底,主席的稿费账户中,共计存有248689.3元,这些钱大部分是出版书籍的版税,有部分甚至还是毛主席学生时代为青年杂志投稿撰文时的所得。

需要注意的是,毛主席对待稿费的态度是泾渭分明的,主席只会收取他认可的“自己的劳动所得”,即便如此,也只会统一交付中央办公厅下属的特别会计室保管,没有特殊情况不会取用。

《伟大领袖选集》

如1950年,来自保加利亚、牙买加、匈牙利等地发来的海外版《伟大领袖选集》的版税共计7299400元,主席一分都没有留下,除了返还给一些困难国家共产党的部分以外,全部交予国家财政。

而在1955年,由人民日报包交的社论文章稿费,主席则嘱咐会计室保留了部分,余下款项用于了日常生活物资的置办,至于《毛选》等作品在国内的出版,则是完全不收费的。

正因如此,据主席在中南海时期的“大管家”吴连登证实,1976年主席逝世时,其稿费账户中,也仅有124万元存款。

主席一生的清廉与公私分明可见一斑。

毛主席

节俭

其实与很多人想象的不同,国家领袖也是要领工资的,新中国成立时规定过各级公务员的标准工资,主席也不例外,但是主席一直认为自己的工资,相比普通劳动群众的薪资多太多了,因此屡屡要求降薪。

至1959年初,主席的月薪已经降到了404.8元,为的是以身作则,带头降低高级干部领导人的薪资,尽量去除攀比之风和上下级之分的不良影响,给各级干部做出表率。

而与这份工资对比悬殊的则是主席的开支。

这404.8元主要是用来支撑一家开销的,而且毛主席办公室的日用品开支也从这笔钱里出,因此常常不够用。

中南海

毛主席居住和日常办公的地点都在中南海,但是主席居住在中南海并不是免费的,同样是为了以身作则,毛主席强调政府办公楼也都是国家财产,不属于个人,因此他坚持每月缴纳125元的办公室租金。

香烟是主席青年时期就养成的习惯,后来在革命岁月中,面对重重困难险阻和各种险峻战事,时常需要连夜赶路办公,不靠香烟是真的撑不下来,在中南海办公时,抽着烟熬到凌晨两三点也是常态。

而茶也是办公室开支的一个大头,中央领导们都爱喝茶,茶叶同样也有提神的功效,有时大会小会一开,或是主席办公室内通宵会客,小半斤茶叶都不够用。

毛主席的生活收支表

据另一份收藏于伟大领袖纪念馆的账单显示,1968年年初,毛主席的办公室共支出茶叶费26.91元,书本费21.6元,烟费79.96元,党费20元,其他日用品杂费51.27元。

扣掉这些生活办公开支再加上租金,最后能剩下照顾家里的金额就非常有限了。

主席还要求机关食堂对他的子女也一视同仁,坚决不允许孩子们吃小灶,可以说是把公正节俭刻在了骨子里。

绝非吝啬

既然主席的工资负担日常的办公支出与养家都常常捉襟见肘,那么那笔稿费是用来应付这种情况的吗?

答案是否定的,主席对待自己的稿费非常小心,极少数情况下才会动用,其中大部分是为了资助学生或民主人士。

章士钊

较为知名的有王季范与章士钊两位先生,主席特地从稿费中分出一个账户,每年为两位先生打去两千的补贴。

王季范先生是毛主席在湖南第一师范学校的恩师,主席年幼时曾因为坚持要上学而与父亲闹翻,正是王季范先生从自己的工资里,分出了一部分来资助自己的这个学生,才让毛主席有机会接受了教育前往北大。

而章士钊先生,作为近代知名的民主党派人士,他一生都奔走在为民族解放和国家崛起奋斗的最前线上,早年间章士钊先生多次资助共产党,曾一次筹措过两万块银元来支持我党工作。

到了晚年,他生活清贫,又自恃文人风骨不愿向国家寻求帮助,因此毛主席特地以“还钱”的名义补贴章士钊先生的生活,直到老先生去世。

贺龙

此外还有大量的教育、出版、民主代表和烈士遗孤,都是毛主席动用稿费资助的对象,如果身边的警卫员、秘书或者其他工作人员生病了、家里困难了,主席都会帮忙补贴资助。

其实这一情况在共产党内并非孤例。

贺龙元帅,曾资助养大了数十名烈士遗孤,因此常常工资不够用月底吃挂面,叶剑英元帅,出资办了好几家福利院以帮助那些战争孤儿……

在那遥远的岁月里,共产党正因其心怀人民的革命底色,才能获得如此之多的拥护,也才会在大浪淘沙中始见真金,带领新中国走到今天,走向民族富强。

小小爱好

在工作支出和资助他人以外,主席也不是完全没有个人生活的。

毛主席

毛主席一生中最大的爱好便是读书,据当时中央办公室资料厅统计,光是被主席做过批注归档的书就有四万本,主席对读书的痴迷可见一斑。

据记录,主席多年来买书的开支大约在八千元以上,要知道中央档案馆本就收藏有大量图书,在那个书籍价格以分计,精装大本名著也不过五毛、一块的年代,能花费八千元,着实令人惊叹。

毛主席不仅爱看书,也爱送书。

早在湘赣边区时期,毛主席就有用古人典故来描述工作,或是与其他政治局委员商讨的习惯,赠送一些签上寄语的书籍作为勉励也是常有的事。

改革开放总设计师和毛主席

例如改革开放总设计师同志就曾收到毛主席送的《三国志》,陈毅元帅在古田时则收到了《牛虻》等等。

除此之外,主席另一个数得上的爱好应该就是美食了。

人人都知道毛主席爱吃红烧肉,但鲜有人知道毛主席其实更爱吃鱼,不过某一次在边看书边吃饭不慎被鱼刺卡了喉咙后,周总理就嘱咐厨房尽量少给主席做鱼。

当然,毛主席也不是顿顿大鱼大肉的,他坚持要自费解决自己在中南海的所有开销,连房租都照付,餐费自然也不例外。

本来中央食堂有伙食补贴,但是出于安全考虑,中南海办公室只给主席做小灶菜,主席又要求厨房必须“一分不少地收”,加上重要访客到来时,主席常会留饭,吩咐厨房多做几个好菜,因而时常餐费超支。

毛主席与两个女儿合影

作为一个湖南人,毛主席一生都酷爱吃辣椒,好几次医生都劝主席少吃,他也只是笑笑,照样拿小时候父亲骗他的那一套去搪塞医生——“吃辣能去湿”、“吃辣有精力,吃多了才健康”。

据吴连登回忆,毛主席当年伙食费最超标的一个月,足足花了679.51元,囊中羞涩的主席在下一个发薪日前,吃了好几天辣椒豆腐干拌饭凑活了过去,也是颇为有趣的一件往事。

身后之事

1972年,主席的小女儿李讷因为离婚后独自带着孩子,生活负担实在太大,经济压力难以承受,最终硬着头皮来向父亲求助。

她知道自己的父亲一向公私分明,但是实在是出于无奈。

毛主席也清楚自己的女儿一贯独立要强,会向他求助显然是生活窘迫到了一定地步,出于对孩子的爱和家庭责任感,毛主席在思虑再三之后,从自己的稿费中批给李讷8000元现金,这是主席一生中少有的为家庭私事动用稿费。

毛主席

他对女儿再三嘱咐,这些钱千万不能乱用,能保证生活开支就够了,多的钱可以为孩子存着,居安思危,对未来多做保障。

李讷记住了父亲的话,8000元在当时其实是相当大的一笔钱了,相当于她十六年的工资,但在解决了家中的燃眉之急后,她依旧过着勤俭节约的生活,这笔钱的大部分她如父亲所嘱咐的那样存了起来。

这件事之后,毛主席也开始反思,自己是否过于注重工作,而忽略了孩子们,不久后他找到了中南海会计室秘书,支取出了一部分稿费准备安顿身后事。

1976年主席逝世,依照安排,中央办公厅的工作人员将8000元现金,一台二十英寸的彩电和一台电冰箱,交付到了主席的大女儿李敏手中,完成了遗产交接。

其中彩电和冰箱还是中央特意多添置的,用作慰问。

毛主席和李敏

在生命的最后一程中,主席依旧坚持了自己的原则,仅在能力范围内为家人做了最后一件事。

●☛█▼▲豪仕法律网HtTp://Www.79110.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲最后

除了那些交予子女的外,毛主席最后的遗产据清点只有:几套中山装、500元工资,124万元的稿费、10万余册书籍、在中南海办公时多添置的家具。

那些衣服、书籍、家具全都捐了出去,或是归档或是送入博物馆,亦或是送到每一个需要它们的人手中。

那笔一生积攒下来的稿费,早在多年前就嘱咐过“取之于民用之于民”,在主席的心中,那笔钱从不属于自己,是人民的。

就这样,一位伟人从群众中来,到群众中去,最终不带一丝眷恋地离开,不带走一切,只留下精神。

时过境迁,这份感动依然值得我们铭记。

◐◐◐◐●☛█▼▲豪仕法律网http://www.79110.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲