师昌绪冲破美国禁令回国,研制大量国产尖端材料,说国防不能靠

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!前言

提起为新中国科技技术发展做出伟大贡献的科学家,总是绕不开钱学森、邓稼先这些如雷贯耳的名字,他们造出了火箭、造卫星、造核武器等国之重器。

但其实,任何事业的成功,都不会仅仅是一个人的功劳。

这些庞大的机械背后,是一个个精密的零件,连接的是一个不为人知的学科:材料工程学。

有时候一个小小的材料,就决定了整个项目的成败。

比如在1966年以前,我国的歼击机性能一直无法跻身国际先进水平,就是因为缺少“空心叶片”这个零部件。

当时掌握这项技术的只有美国,但师昌绪却不服输,觉得美国人能做出来,那他也可以。

他的一生都贯穿着这样的信念,认为国防有关的东西不能一直靠买。

究竟最后,师昌绪能不能得偿所愿呢?

无中生有造零件

上世纪60年代初期,对我国歼击机事业来说,无疑是遭遇了寒冬。我国原先的超音速战斗机歼-6,也是仿照苏联的米格-19进行制造的。

歼-6的仿制过程颇为坎坷。本需两年才能完成的工作,最后只用了半年,极端的压缩时间导致歼-6的质量十分粗糙。

抖动、铆钉不牢、漏油起火,歼-6可以说是“疾病缠身”。这样的歼击机肯定不能用于实战当中,

贺龙元帅在视察之后,下令要从头开始制造。而重新制造的歼-6,在1964年才检验合格,装配到部队当中。

歼-6战斗机

但与美苏的超音速歼击机相比,歼-6的性能还是远远不足,原因就出在一个叫“空心叶片”的零件上。

当时掌握这项技术的只有美国,并且视为最高机密,从未向外界公开过。

对百废待兴的中国来说,制造“空心叶片”更是天方夜谭,但副总工程师荣科却表示:一年之内,绝对可以制造出来。

不过,专家们却并不看好这件事。

只是令人哭笑不得的是,荣科并不打算自己来制造“空心叶片”,让他有信心许下豪言壮语的人,是师昌绪。

作为留美归来的博士,师昌绪的科研水平在单位首屈一指,如果说作为高级研究人员的他都没有办法,荣科还真想不出有第二个人。

这天深夜,荣科敲响了师昌绪家的大门。

师昌绪见到来人还有些诧异,连忙将荣科请进了屋子。来不及坐下,荣科神色激动地拉着师昌绪,跟他讲述了事情的经过,末了问了他一个问题:

“这个任务你能不能接?”

面对荣科的提问,师昌绪有些犹豫,这对于他来说完全是知识盲区。

他和荣科坦言,自己连见都没见过这个东西。荣科闻言,立刻一拍大腿,他见过呀!

在巴黎的时候,荣科机缘巧合之下曾经见过空心叶片,他凭着大致的印象给师昌绪画了一张草图。

师昌绪盯着草图出了神,如果能够研发出来的话,那对中国的歼击机事业来说,无疑是强大的助力。

师昌绪回忆起了自己当初学习的志向,当即坚定了眼神,抬头看向荣科:

“美国可以的,我们一定也可以!”

答应了荣科之后,师昌绪晚上注定无法入睡,他开始着手构思该如何研发,有了点头绪之后,他就立马组建了一个近百人的研究团队。

从原料开始,师昌绪亲自把关,层层监督记录检测。

就像是爱迪生发明电灯一样,材料学的研究,往往就是不停地试错和修正。

在漫长而琐碎的过程里,师昌绪一头扎进实验室里,不断攻克技术难题。

最终在整个团队的努力之下,师昌绪完成了荣科交给他的任务,仅仅花了一年时间,就成功研制出空心叶片。

我国也一举超越他国,成为第二个掌握空心叶片制造技术的国家,一直到现在,这种空心叶片仍被广泛地应用在,我国的航空事业当中。

这件事在师昌绪的一生当中,只占据了很小的一部分,尽管已经足以让他名声大噪。

但他做研究,从来都不是为了成就或者一些虚名,他只是想要将毕生所学用于实践当中,用实业拯救中国,这也是师昌绪从小的志愿。

◐◐◐◐●☛█▼▲豪仕法律网HTtp://Www.79110.net◐◐◐◐●☛█▼▲◐◐◐◐●☛█▼▲身在美国心在华夏

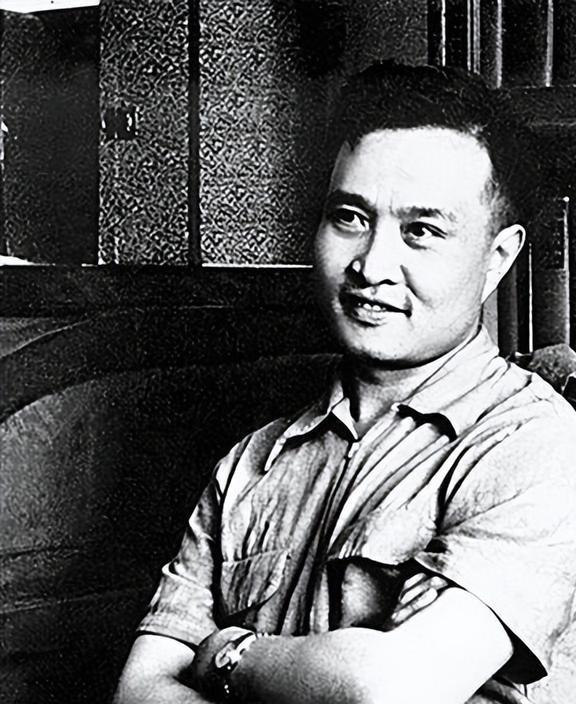

师昌绪出生于中国河北省,在那个年代,他的家境算得上是书香门第。他的父亲是一名秀才,母亲也是官宦人家出身。

尽管后来成为了出色的材料工程学家,但小时候的师昌绪在兄弟姐妹之中也是表现平平。

但他没有放弃或者甘于平凡,而是坚信勤能补拙,这一信仰也造就了一个国家脊梁的诞生。

年幼的师昌绪,开始花费更多的时间读书,即使没有天赋,足够努力就能超越99%的人。

从小学开始,师昌绪就一路以优异的成绩,考入了冀绥平津联合中学。

随着1937年抗日战争爆发,炮火无情地侵略着中国的国土,原本想做一名老师的他,也在这一年,改变了自己的志向。

他要报效祖国,师昌绪想去学科学技术,以实业武装起中国。

怀揣着实业救国的梦想,师昌绪在1940年考入了西北工学院,他选择就读矿冶系。

在校期间,师昌绪以优异的成绩,获得了“林森奖学金”,当时全校获得此项奖学金的只有5个人。

毕业之后,师昌绪更是以全班第一的成绩,直接被推荐到了四川电化冶炼厂,两年后又被调到了鞍钢。

在工厂历练过两年的师昌绪,深知目前中国的冶炼技术落后,而且当时国民政府已是强弩之末,根本无心在这方面进行发展投入。

师昌绪决定去美国深造。

师昌绪的家境优越,此去美国的全部费用,都是由他自掏腰包。为了不浪费来之不易的机会,师昌绪选择了拥有王牌冶金专业的密苏里大学。

仅仅用了一年,师昌绪就拿下了硕士学位,之后他又在欧特丹大学继续攻读博士学位。

因为足够出色的科研能力,师昌绪已经可以在大学担任助教。

当时师昌绪还能跟国内保持着联系,得知他在美国已经开始读博,国内的北洋大学向他抛出了橄榄枝,希望他毕业后可以回国任教。

在师昌绪留学的这段日子里,国内已经发生了翻天覆地的变化,国民党败退台湾,新中国成立,国内正是需要人才的时候。

收到邀请后,师昌绪当即决定博士毕业之后就回国,但现实却没有想象的顺利。

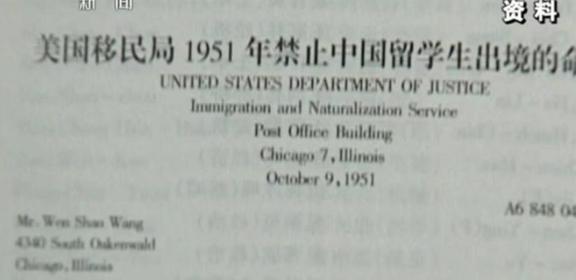

1951年,包括师昌绪在内,有35名理工和医药学者,被列入禁止回中国的名单内,甚至为了防止他们绕道,连出境的资格都被取消了。

他们被监视、被审讯,连私人物品也被检查和没收。在这样的情况下,师昌绪博士毕业之后,只能暂时到麻省理工大学做研究。

在麻省理工,师昌绪关于“超强度钢”的研究成果,使得飞机起落架的质量有了一个飞跃,再也不会轻易断裂。

这一研究,在上世纪60到80年代被广泛运用,这也让师昌绪得到了导师科恩教授的重用。

不过他从未放弃回国的念头,四处托人打听回国的方法,积极和其他留美的中国学者取得联系。

终于,归国之事在1954年迎来了转机。

师昌绪通过印度外交官,将一封信交给了周总理,周总理则拿着这封信作为证据,抗议美国私自扣留中国留学生的行为。

消息传回美国,一时间美国的街头巷尾,都纷纷热议起中国留学生被禁止出境的事。

最终迫于压力,美国同意放行了,但有一个前提条件,中国在朝鲜战争时曾俘虏了一批美国飞行员,作为交换,必须将这些飞行员送回美国。

为了让这些专家学者被安全放行,中国同意了美国的要求。这些被放回来的学者里面,还包括后来的“中国航天之父”钱学森。

光辉的一生

1955年,阔别家乡7年的师昌绪,终于再次踩在中国的土地上。只是短短7年,家里已是物是人非。

在工作分配问题上,师昌绪坚持服从国家指挥,当时领导给了他两个选择,一个是上海,还有一个是沈阳。

沈阳苦寒,条件简陋,许多人都不愿意去,但师昌绪还是选择了最需要他的地方:沈阳。

师昌绪接到的第一个任务,就是在抚顺钢厂攻克冶金水平方面的难题。

原本像师昌绪这样的科研人员,并不需要每天都待在钢厂,但师昌绪却坚持天天下一线。

为了兼顾家庭和工作,师昌绪每天起早贪黑,奔波于家和钢厂之间。时间久了,师昌绪的身体吃不消,患了病。

但他不顾病痛,带领小组成员进行铁基高温合金的研发,成功打破了中国缺少镍基合金的困境。

这是师昌绪的第一步,之后在他的带领下,我国有多项材料走出了技术空白和国外垄断的低谷,其中就包括空心叶片。

空心叶片的成功研制,是一个良好的开端,但除此之外还要解决量产的问题。

当时负责生产空心叶片的是贵州的170厂,由于生产工艺限制,成品的合格率过低,根本无法达到量产的目标,还浪费了大量的人力物力。

1975年,师昌绪自发请调到贵州的170厂,亲自参与指导生产,盯紧整条生产线,逐个环节攻坚克难。

贵州这边的生活环境,比沈阳还要差,师昌绪旧疾复发,常常被折磨的夜不能寐。

在师昌绪的多年努力之下,空心叶片的生产合格率成功上升到70%,甚至超过了原先实心叶片的合格率。

产品被成功运用到几百架军用飞机上后,大大提高了军机的性能和安全性。

连国际上著名的发动机设计师胡克教授,都对空心叶片的生产工艺,赞不绝口。

而本已到了退休年龄的师昌绪,也没有选择安享晚年,反而坚持奋战在一线,寻觅所有机会提高国家国防水平。

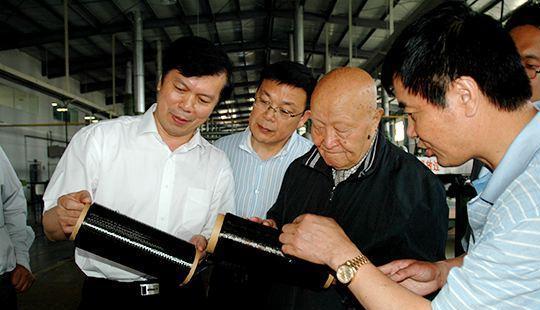

师昌绪认为,我国还有两项材料目前处于薄弱的水平,一个是高性能碳纤维,另外一个就是大型锻压机。

当时这两项东西都要依靠外国进口,但师昌绪却不愿意仰人鼻息,面对别人的反对,师昌绪拍案斥责。

“国防的东西,怎么能一直靠买呢!”

知识的积累和过往的成功经验,让师昌绪有足够的底气说出这样的话,他开始给国家写信,申请资金进行研究。

很多人劝师昌绪放弃,因为这不是他专业范围内的事,可师昌绪犯了倔脾气,大有不达目的决不罢休的气势。

对于师昌绪的意见,国家给予了高度重视,特意划拨了1亿元款项用于研究。

功夫不负有心人,高性能碳纤维在山东威海,被一家民营企业研制出来。

收到消息后,师昌绪第一时间就赶往了山东,对成品进行检测。检测结果合格后,师昌绪倍感欣慰。

而大型锻造机,则由师昌绪亲自组织专家组论证,就像当年制造空气叶片一样,从无到有,一步步摸索测试。

最终,我国有了属于自己的大型锻造机。

师昌绪不仅在科研方面精益求精,对待人才也是十分爱惜。

中国工程院,就是在师昌绪的提议下建立起来的,这也为中国的工程发展提供了一个系统的科学机构。

可惜,在大型锻造机投产两年后,96岁的师昌绪逝世于北京,结束了自己光辉的一生。

从新中国成立前到成立后,无数个像师昌绪一样的国家栋梁,克服艰苦条件,从无到有,为祖国的建设奉献一生。

他们有着崇高的信念,不为任何诱惑和困难而折腰。时代的发展,是被他们这样的人推着前进的。

薪火相传,后来的人们,也必当不愧对国士风骨。